«Тот, кто хочет сохранить своё положение, должен бежать изо всех сил»

Льюис Кэрролл, английский писатель, математик, логик и философ

В этом выпуске своего блога ректор ТГУ Эдуард Галажинский рассказывает о том, как в современных условиях ориентации России на технологическое лидерство университету приходится заново подтверждать свой статус одного из ведущих вузов страны, какие ключевые вызовы стоят перед ним.

– Эдуард Владимирович, интрига заключается в том, что мы начинаем с вами разговор об участии ТГУ в очередном конкурсе программ развития вузов ДО процедуры их защиты на Совете программы «Приоритет 2030», а закончим его уже ПОСЛЕ защиты, когда её результаты будут известны. Итак, некоторое время назад произошли изменения в условиях участия вузов в программе «Приоритет 2030», связанные с Указом Президента РФ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Теперь одной из главных целей является технологическое лидерство. В чем его суть, и означает ли это, что всем вузам нужно становиться «технологическими»?

– Если совсем просто, то технологическое лидерство – это фактическая конкурентоспособность отечественных технологий и продуктов на международных рынках. Таким образом, технологическое лидерство страны – это не про импортозамещение или импортоопережение. И даже не про развитие инноваций в отдельных отраслях. Это выстраивание целостной системы, в которой наука, образование и индустрия работают как единый механизм. С технологическим лидерством связан целый ряд понятий, которые нужно обязательно иметь в виду при разработке программ развития. Это наукоёмкая продукция, наукоёмкая технология, квалифицированный заказчик и некоторые другие категории. В частности, именно квалифицированный заказчик может являться главным экспертом по наукоёмкой продукции. Только он может сказать, что эта продукция или технология претендует на технологическое лидерство, и одновременно стать заказчиком этой продукции или технологии. Кстати, примерно год назад, то есть сразу после официального опубликования Стратегии научно-технологического развития РФ, мы довольно подробно разбирали все её базовые понятия здесь, в блоге.

Сегодня перед университетами стоит следующая ключевая задача: не просто добывать новые знания и разрабатывать новые технологии, но доводить их до реального применения, выстраивать партнёрские отношения с ведущими предприятиями и становиться драйверами технологических изменений. Мы – классический университет и, конечно, не мыслим себя сугубо технологическим. Но сегодня система координат оценки любого университета в той или иной степени сместилась в эту сторону. И поэтому нам снова нужно решать такую принципиальную задачу, как поиск своего места теперь уже в этом контексте. Вновь изменить себя, не изменяя себе, как говорил Конфуций.То есть сохраняя то ценное, что у нас есть. А это фундаментальность, научные школы, сложное мышление. Сегодня это многим кажется непрагматичным. Но мы-то знаем, что без фундаментального знания не рождается и новое прикладное знание. Кроме этого, нам нужно оптимизировать горизонтальную коммуникацию между разными направлениями, поскольку всё новое, как правило, возникает на пересечении, на переходах. И при этом научиться осуществлять трансфер: вместе с партнерами «выгружать» новое знание и новые технологии в отрасль, в продукты.

Технологическое лидерство вуза – это тоже не про разовые успехи, пусть и серьёзные. Это снова про системную работу: создание инжиниринговых центров, вовлечение студентов и молодых учёных в реальный технологический процесс, стратегическое партнёрство с бизнесом. Это про то, как университет становится не просто местом генерации идей, а платформой, на которой эти идеи превращаются в технологии и продукты мирового уровня.

– Как новые национальные цели развития Российской Федерации отразились на условиях участия в программе «Приоритет 2030»?

– Главным критерием оценки программ развития вузов стала их готовность встроиться в обновленные и совсем новые национальные проекты, каковых на сегодняшний день в целом девятнадцать. У них уже утверждены паспорта, с ними можно познакомиться на сайте правительства России. Надо понимать, что именно эти направления будут поддерживаться разными механизмами, структурами и министерствами. И более того, если внимательно посмотреть на этот список нацпроектов, то можно увидеть, что почти всё, что мы начинали делать в рамках стратегических проектов на первом этапе программы «Приоритет 2030», так или иначе попадает во все заново утвержденные нацпроекты. И всё же из 19 нацпроектов особо выделяются (в разных документах) 8–9, имеющих статус «национальные проекты технологического лидерства». Эти проекты рассматриваются в первую очередь, и именно в них будут вкладываться ресурсы для разработки принципиально новых технологий и продуктов, в которых нуждается наша страна.

Новым является количество «номинаций» лидерства в рейтинге отечественных вузов. Теперь нет треков «исследовательское лидерство», «региональное лидерство» и «ведомственное лидерство». Есть только «технологическое лидерство». Соответственно, будут три группы университетов, объединённые этим треком. В первую группу войдут вузы, чьи программы развития получат самые высокие оценки и, соответственно, самое высокое финансирование. Во вторую и третью группы войдут вузы с более низкими оценками. Таким образом, общий принцип выстраивания рейтинга понятен. Важно иметь в виду, что одного желания вуза развиваться в парадигме технологического лидерства, конечно, недостаточно. Совет программы «Приоритет 2030» всегда оценивает, есть ли команда, которая может реализовать заявленные технологические проекты; есть ли понимание, как их нужно реализовать; есть ли система подготовки кадров для такой реализации и прочее. Но это лишь 60% оценки, а 40% – это то, чем вуз отчитался за предыдущий период.

Если продолжить тему изменения условий программы, то это и появление новых показателей, которые теперь должен выполнять университет. Если раньше это были показатели, связанные с количеством цифровых кафедр, реализованных проектов и числом лиц, обученных по дополнительным профессиональным программам, то сейчас к ним добавился средний балл единого государственного экзамена. Причём для таких разносторонних вузов, как наш («ТГУ – целый мир!»), мы сами решаем, какие пять укрупнённых групп направлений подготовки мы выбираем. Но эти группы должны соответствовать нашим стратегическим целям. Если мы говорим, что технологическое лидерство у нас по химии и по технологиям безопасности, то понятно, что юристов мы сюда поставить не можем. Необходимо быть готовыми к выполнению таких показателей, как уровни трудоустройства и заработной платы выпускников, которые скоро будут утверждены Министерством труда РФ. Но уже сейчас есть показатель средней заработной платы ППС и работников административно-управленческого сектора вуза.

Но, конечно, самый знаковый показатель, относящийся именно к основной логике программы развития, – это индекс технологического лидерства. В него входят: объём средств, поступивших от выполнения НИОКР; объём средств, поступивших от передачи результатов интеллектуальной деятельности, то есть от продажи лицензий; объём средств от использования результатов интеллектуальной деятельности. Всё это в расчёте на одного научно-педагогического работника. Важное значение имеет и такой показатель, как усреднённый объём доходов малых инновационных предприятий. Новым является и то, что нет показателя по публикациям. Но поскольку мы позиционируем себя как университет мирового уровня, то должны держать его под контролем. Есть ощущение, что он снова появится через какое-то время. Как видите, в целом ставки очень высоки.

– Как вы отнеслись к тому, что новые условия «обнулили» предыдущие рейтинги, в которых ТГУ годами занимал высокие позиции, как правило, входя в десятку лидеров?

– Ничто человеческое нам не чуждо. Поэтому, конечно, вначале все мы испытали чувство, среднее между досадой и сожалением. Но оно быстро прошло, поскольку, как известно, даже хорошие традиции могут в конце концов привести к стагнации. Олимпийский принцип, обнуляющий все предыдущие заслуги и достижения, является лучшим драйвером развития. При таком подходе у каждого вуза есть шанс попасть в лидеры, и это лучшая мотивация.

– Но мы же понимаем, что в реальности далеко не все отечественные вузы могут в своих программах развития предлагать стране какие-либо технологические проекты, тем более прорывные. Могут ли такие вузы принимать участие в обновленной программе «Приоритет 2030»?

– Конечно. Некоторые университеты могут писать свою программу развития без этого блока, потому что они просто не в состоянии им заниматься. Но поскольку мы являемся университетом, в котором на технологическое лидерство претендуют даже не единицы, а десятки проектов, то мы разработали свою программу развития в полном варианте. Однако в любом случае по новым условиям должно быть не более трёх крупных проектов, которые вуз считает «стратегическими технологическими проектами». И это правильно. Вряд ли какой-то университет способен взять на себя ответственность за большее количество технологических проектов, потому что это очень и очень затратные проекты. Кроме того, вуз должен организовать под них фонд технологического лидерства, поддерживаемый компаниями, заинтересованными в этих трёх ключевых проектах. В идеале эти компании должны стать теми самыми квалифицированными заказчиками – инвесторами, о которых я говорил вначале.

– Прежде чем спросить вас о трёх ключевых проектах ТГУ, хочется понять, как выглядит программа его развития в целом? Какова её общая структура?

– Общая структура программы развития ТГУ до 2030 года основана на четырёх «рамках», соответствующих четырём стратегическим целям. Это университет прорыва, экосистемный университет, технологическое лидерство и передовые люди.

Каждая стратегическая цель предполагает свой портфель проектов. Скажем, в портфеле «экосистемного университета» есть проект «Большой университет Томска», включающий взаимодействие томских вузов с промышленными партнёрами, создание центра трансфера технологий Большого университета Томска и так далее. Если говорить об «экосистемном университете» как о стратегической цели, то надо понимать, что такие глобальные проекты, как технологические лидерские, сложно, а иногда и просто невозможно выполнять силами одного университета. Но речь идёт не только об этом. Обычно мы говорим о принципах, по которым мы строим экосистему. Они есть, они разработаны. Но в своей обновленной программе развития мы подчёркиваем, что именно экосистемный университет может и должен работать на технологическое лидерство. И, кстати, министерство уже формирует пул университетов, которые готовы создавать у себя научно-производственные объединения и инжиниринговые центры.

Таким образом, экосистемность – это не только внешнее партнёрство, но ещё и наличие вокруг университета или внутри него опытно-производственных структур, которые могут функционировать в рамках выполнения стратегических технологических проектов и развития университета в целом. Если говорить о соответствии наших проектов стратегии технологического лидерства в целом, то мы могли бы рассмотреть несколько десятков крупных проектов, которые так или иначе с ней соотносятся. Это новые материалы и химия, технологическое обеспечение продовольственной безопасности, беспилотные авиационные системы. Можно продолжать перечислять и дальше. Но теперь мы должны помнить ещё и про квалифицированного заказчика! Без него полного соответствия не будет. А с этим уже сложнее. Поэтому в результате неоднократных обсуждений на заседаниях Управляющего совета ТГУ и пробной питч-сессии, которую проводили у нас представители Минобрнауки и Центра технологического лидерства, мы решили остановиться на следующих ключевых проектах.

Первый – это «Технологии безопасности жизнедеятельности» как большой блок проектов, связанный с техногенными и экологическими угрозами. То есть сюда входит экологическая, продовольственная и, собственно, военная безопасность. Получается, что мы показываем один большой проект, в котором есть место почти всем направлениям, которые реализуются в университете и где квалифицированные заказчики либо уже есть, либо подразумеваются. В том смысле, что мы уже знаем, каких промышленных партнеров мы хотим привлечь, и готовы работать в этом направлении.

В качестве примера можно привести один из инновационных продуктов, связанных с экологической безопасностью. Это всем нам известный аэрощуп, который мы представляли на питч-сессии Минпромторгу РФ и Газпромбанку. Он вызвал большое одобрение со стороны министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Андреевича Алиханова, который сразу же предложил новые варианты его использования. Кстати, в первых числах марта в Анапе, где пляжные пирсы попали в зону ЧС из-за разлива мазута в море, прошло успешное тестирование нашего аэрощупа с целью выявления его возможностей бороться с загрязнением нефтепродуктами. Он погружался на дно, в места наибольшего скопления мазута, дробил его на мелкие фракции и за счёт мощной воздушной струи поднимал наверх в специальные ёмкости.

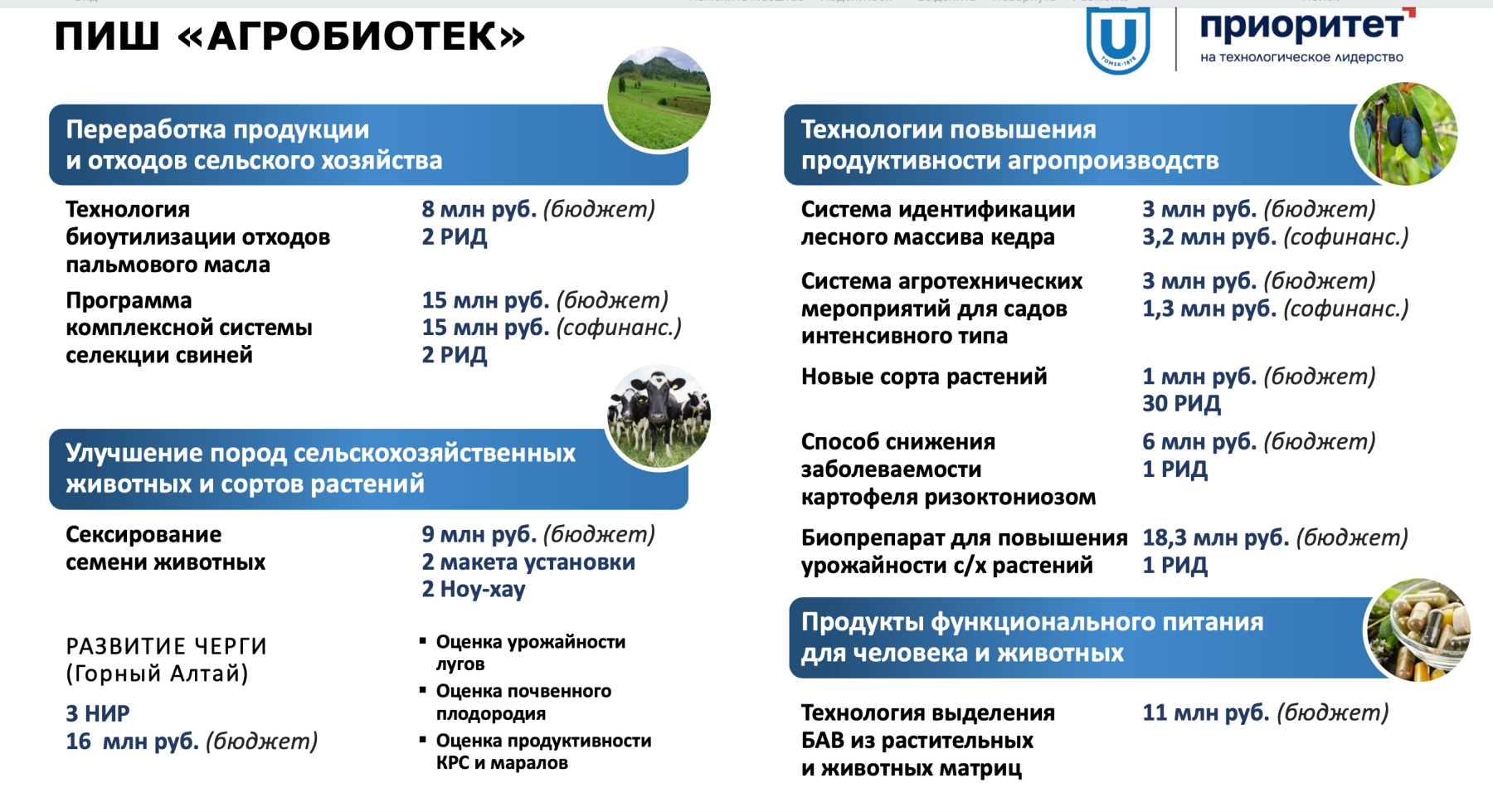

То же самое с технологиями продовольственной безопасности. Здесь большой интерес вызвали наши разработки по улучшению пород сельскохозяйственных животных. Информация разносится быстро, поэтому буквально сразу после обсуждения этих разработок проявил себя один из потенциальных квалифицированных заказчиков, находящийся в Калининграде. Получается, что как только мы показываем какой-то реальный продукт, им начинает реально интересоваться один из секторов промышленности или сельского хозяйства.

То же самое с технологиями продовольственной безопасности. Здесь большой интерес вызвали наши разработки по улучшению пород сельскохозяйственных животных. Информация разносится быстро, поэтому буквально сразу после обсуждения этих разработок проявил себя один из потенциальных квалифицированных заказчиков, находящийся в Калининграде. Получается, что как только мы показываем какой-то реальный продукт, им начинает реально интересоваться один из секторов промышленности или сельского хозяйства.

Второй ключевой проект ТГУ связан с малотоннажной химией и новыми материалами. Он предполагает, что к 2030 году будет создано 32 производства и разработано около 60 новых технологий по малотоннажной химии. А вообще у России сейчас необходимость, наверное, в тысячах химических инновационных технологий, которых у нас нет, и в сотнях тысяч выпускников – квалифицированных специалистов и рабочих, которые могли бы эти технологии использовать. Поэтому сейчас вопросы развития химической промышленности являются приоритетными для правительства РФ. Отсюда ясно, что предлагаемый нами проект представляет собой очень серьёзное направление. И, кстати, без малотоннажный химии не работает и большая химия. Главным двигателем этого проекта является Алексей Сергеевич Князев, и.о. декана химфака и директор инжинирингового центра в одном лице, которому теперь приходится часто бывать на различных химических предприятиях и в Минпромторге, потому что без такого вхождения внутрь отрасли ничего серьёзного и масштабного получиться не может.

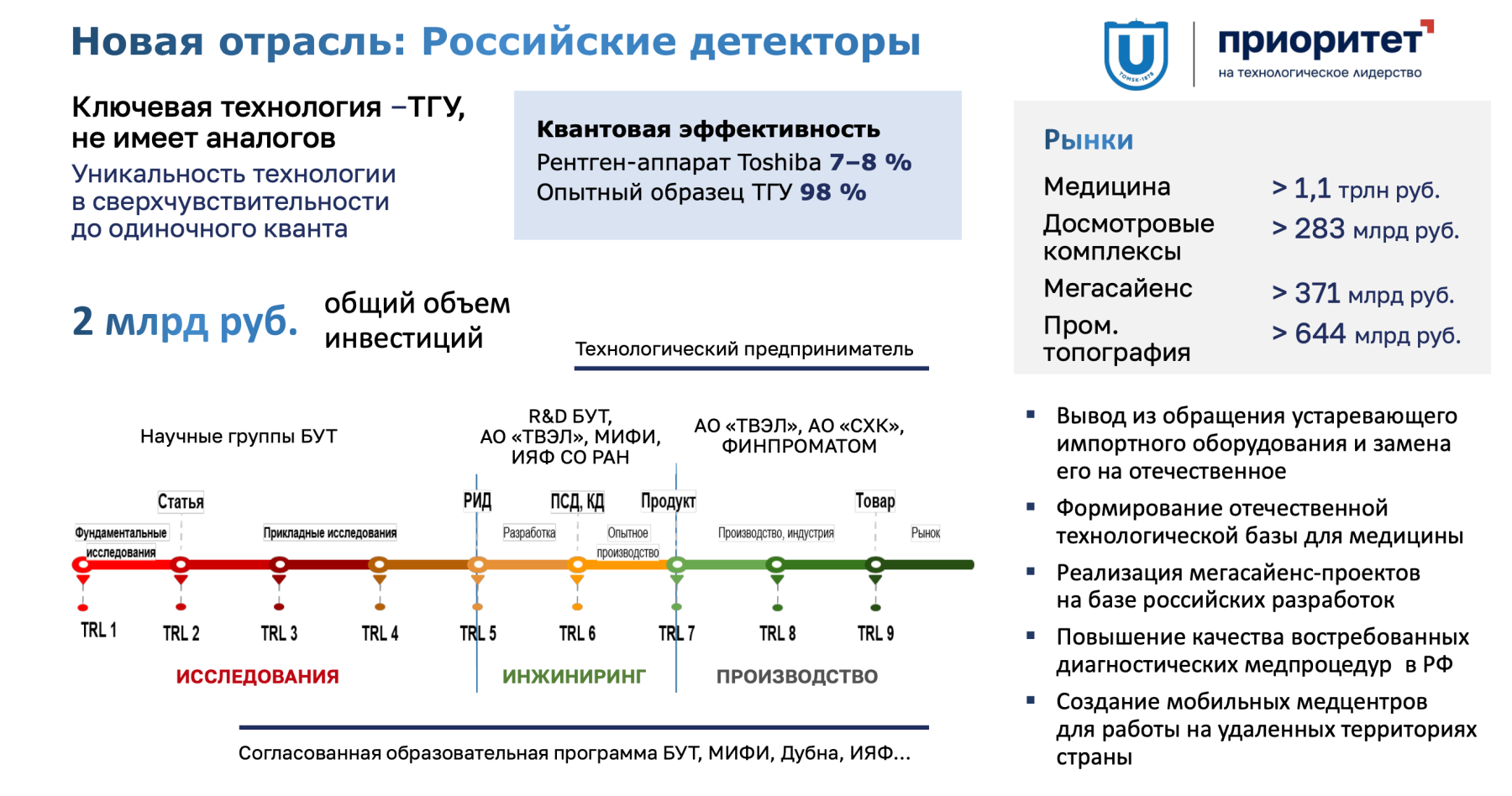

И третий ключевой проект, обозначенный в программе развития ТГУ, – это «Российские детекторы». Имеются в виду детекторы рентгеновского излучения различного назначения. В настоящее время все детекторы, которые используются в России, – это детекторы зарубежного производства. Если мы сейчас не решим проблему изготовления российских детекторов, все отечественные исследования, в которых они востребованы,будут, как минимум, затруднены. И здесь у нас есть серьёзный задел лаборатории Олега Петровича Толбанова. Существует и опытное производство таких арсенид-галлиевых сенсоров. Просматриваются, минимум, три рынка для этого стратегического технологического проекта. Определено, какие инвестиции для этого нужны. Очевидно, что необходимо расширение производства, если мы хотим попасть на рынок арсенид-галлиевых сенсоров для мегасайенс и детекторов рентген-излучения. В том числе и для медицины, где мировой объём рынка огромный и продолжает расти быстрыми темпами. Наш проект должен выйти, фактически, на создание новой отрасли «Российские детекторы». Сейчас такой отрасли нет, всё покупное.

И третий ключевой проект, обозначенный в программе развития ТГУ, – это «Российские детекторы». Имеются в виду детекторы рентгеновского излучения различного назначения. В настоящее время все детекторы, которые используются в России, – это детекторы зарубежного производства. Если мы сейчас не решим проблему изготовления российских детекторов, все отечественные исследования, в которых они востребованы,будут, как минимум, затруднены. И здесь у нас есть серьёзный задел лаборатории Олега Петровича Толбанова. Существует и опытное производство таких арсенид-галлиевых сенсоров. Просматриваются, минимум, три рынка для этого стратегического технологического проекта. Определено, какие инвестиции для этого нужны. Очевидно, что необходимо расширение производства, если мы хотим попасть на рынок арсенид-галлиевых сенсоров для мегасайенс и детекторов рентген-излучения. В том числе и для медицины, где мировой объём рынка огромный и продолжает расти быстрыми темпами. Наш проект должен выйти, фактически, на создание новой отрасли «Российские детекторы». Сейчас такой отрасли нет, всё покупное.

– Что нужно иметь в виду прежде всего, чтобы реализовать эти ключевые проекты?

– Если мы говорим о проектах технологического лидерства или проектах, которые в дальнейшем должны двигаться в этом направлении, то мы должны сразу думать о них в таких понятиях, как «рынки», «инвестиции», «заказчики» и прочее. В Томске есть инновационные и высокотехнологичные предприятия, но их относительно немного, и оборот их также относительно небольшой. А большие крупные компании, они все «там», и нам нужно с ними как-то налаживать отношения. Это я настраиваю руководителей направлений на то, что сегодня – тот самый момент, когда складываются нацпроекты. И мы должны оказаться внутри этих процессов. Иначе будем идти в хвосте и пристраиваться к тем, кто эту работу уже провёл. Многие университеты, и не только московские, очень активны и уже внутри всех этих процессов. Например, недавно к нам в ТГУ приезжала команда 30 человек из Южно-Уральского госуниверситета, ректором которого является бывший проректор Томского политеха Александр Вагнер. Сейчас вся эта команда учится в Сколково, но оттуда её на неделю «выгрузили» к нам, чтобы посмотреть, как перестраивать правильно образовательные программы. Это я к тому, что в этом деле мы передовики, и это здорово. Но в ЮУрГУ, можно сказать, есть уже своя промышленность, а мы-то с этой точки зрения находимся пока в совершенно другой весовой категории! Один из выпускников этого университета инвестировал в производственную инфраструктуру Южноуральска в Челябинской области очень серьёзные средства, приобрёл современные станки. А поскольку он в своё время много работал с итальянцами и купил у них необходимые технологии, то теперь в Южноуральске функционирует сталелитейное производство мирового класса. И он продолжает сохранять связи со своим университетом: инициирует перезагрузку соответствующих образовательных программ, оплачивает обучение целой команды в Сколково в течение года.

Поскольку нашему университету всё равно надо заходить в образовательную программу по машиностроению, мы договорились с челябинцами о создании совместного инжинирингового центра. С томской стороны такой план интересен Ивану Ивановичу Пушкарёву, директору Томского электромеханического завода – одного из самых передовых производств нашего региона. И если всё это – два университета, сетевая программа, инжиниринговый центр, два индустриальных партнёра – объединится, то сразу складывается новый проект технологического лидерства! Если мы эту задачу решим, нам на десятки миллионов выгрузят опытное производство, которое мы сможем развернуть на базе университета. Поэтому мы сейчас именно такие вещи должны создавать, пусть пока и в ручном режиме, чтобы росли не только наши отчетные показатели, но и реальные доходы. Без индустриальных партнеров этого не достичь.

Вот сейчас, например, мы ищем партнеров по редкоземельным металлам. Недавно я встречался с коллегами, которые нашли большое месторождение в Мурманске, но с ним нужно работать по-новому. У нас в этом деле есть свой, пусть и не слишком масштабный, но уникальный опыт. Мы занимались таким редким металлом, как рений. В буквальном смысле слова снимали его с вулкана на одном из Курильских островов. Значит, можем работать и с другими металлами. Возможно, что эта новая задача и невпрямую наша, но наши материаловеды здесь точно могут поучаствовать. Нужно выходить на институты Академии наук, другие университеты, геологов и создавать кооперацию, которая привлекла бы, в конечном счете, реального индустриального партнёра.

– А есть ли место в проектах технологического лидерства для гуманитариев? Или они вновь выпадают из приоритетов, как это бывало уже не раз за время становления и развития отечественной высшей школы?

– Есть, если гуманитарии будут изучать проблемы и задачи, которые уже заявили о себе как приоритетные. Например, те, которыми занимается Госдума РФ. И мы уже начали встраиваться в эту логику. Скажем, вырисовывается хорошая для нас история с мигрантами. Что я имею в виду? По сути, мы сейчас движемся в сторону создания государственной информационной системы по приёму экзаменов – образовательной платформы «Русский язык как иностранный». У нас уже разработана для этого дорожная карта. ТГУ – единственный в стране, кто сделал комплексную систему с применением искусственного интеллекта и распознаванием речи во время приёма экзамена с разных языков. Это уникальное преимущество и наша технология, которую мы отдадим стране. Это будет её главная информационная система, через которую люди из других стран будут попадать в Россию на работу и обучение. В таком проекте есть место и филологам, лингвистам, психологам, социологам, айтишникам, специалистам по техническому зрению, прокторингу. Это научная задача, но в то же время и совершенно прикладная. Поэтому есть большой шанс получить ресурс на её администрирование.

– Есть, если гуманитарии будут изучать проблемы и задачи, которые уже заявили о себе как приоритетные. Например, те, которыми занимается Госдума РФ. И мы уже начали встраиваться в эту логику. Скажем, вырисовывается хорошая для нас история с мигрантами. Что я имею в виду? По сути, мы сейчас движемся в сторону создания государственной информационной системы по приёму экзаменов – образовательной платформы «Русский язык как иностранный». У нас уже разработана для этого дорожная карта. ТГУ – единственный в стране, кто сделал комплексную систему с применением искусственного интеллекта и распознаванием речи во время приёма экзамена с разных языков. Это уникальное преимущество и наша технология, которую мы отдадим стране. Это будет её главная информационная система, через которую люди из других стран будут попадать в Россию на работу и обучение. В таком проекте есть место и филологам, лингвистам, психологам, социологам, айтишникам, специалистам по техническому зрению, прокторингу. Это научная задача, но в то же время и совершенно прикладная. Поэтому есть большой шанс получить ресурс на её администрирование.

Надо сказать, что проект «Соцгум» изначально задумывался как междисциплинарный проект полного цикла, направленный на создание как фундаментальных, так и прикладных знаний, а также разработку технологий, которые затем можно использовать в сфере образования, политики и бизнеса. За время его реализации в Томском государственном университете были открыты и успешно работают такие структуры, как Сибирский центр искусственного интеллекта (совместно со Сбером), Центр когнитивных исследований и нейронаук (в партнёрстве с компанией «Нейротренд»), а также Центр исследования чтения. К 2035 году планируется запуск Центра инжиниринга высоких гуманитарных технологий. Проект «Соцгум» включает 18 «тактических» проектов, которые условно сгруппированы в три направления: «ценности», «когнитивное усиление» и «телесность», в которых используются современные методы диагностики, анализа и работы с мышлением и сознанием.

В кластере «ценности» созданы такие продукты, как интерактивная панель для анализа ценностных ориентаций студентов в России, платформа мониторинга общественно-политической ситуации, инструменты для анализа исторической памяти и прогнозирования уровня доверия к сообщениям в Telegram. В «когнитивном» кластере разработаны, например, программа ускоренного повышения ИИ-компетентности преподавателей, тренажёр-симулятор цифровых финансовых пирамид, нейросервис «ИИ-оценщик». Кластер «телесность» уже представил технологии, позволяющие интегрировать цифровые элементы в образовательные курсы с учётом их воздействия на тело и восприятие, а также курс «Фиджитал-физкультура», направленный на развитие навыков как в цифровой среде, так и в реальной жизни. С таким содержательным и передовым наполнением «Соцгум» – это и есть проект технологического лидерства. Вот в такой логике мы и должны двигаться дальше.

То же самое по образовательной деятельности ТГУ. Работа в «пилоте» открыла новые возможности для творчества наших преподавателей в сфере образования. За два года созданы десятки абсолютно новых программ с точки зрения содержания и формата, в том числе и сетевые программы. Примером здесь может быть магистерская программа «Голос поколения», обучающая своих слушателей новым методикам работе с молодёжью, что сегодня чрезвычайно актуально. Если у нас всё получится, как задумано, то мы можем предлагать свои образовательные продукты другим университетам. Поэтому давайте думать и в эту сторону.

Для нас сегодня это главные задачи, под которые нам нужны индустриальные партнёры. И на их поиск мы должны быть готовы тратить своё время и силы. Я прошу, чтобы в мой личный рабочий график постоянно вносили встречи с партнёрами. Понятно, что без включённости меня и проректоров эта система пока не поедет. Мы должны втягивать в неё наших партнёров и поддерживать их интерес. Например, недавно мы встречались со Сбером, у которого обнаружились большие потребности, которые мы можем удовлетворить. Для нашего соцгума здесь открылось большое поле работы: социально-психологический и антропологический профайлинг на базе технологий с применением ИИ, работа с сообществами, поддержка саморазвития сотрудников Сбера и так далее. Если мы это сделаем вместе с ними, то потом мы сможем это «выгрузить» в университет студентам и преподавателям, чтобы они пользовались этим уже в бесплатном режиме.

– Эдуард Владимирович, теперь уже известно, чем закончился для ТГУ очередной этап участия в конкурсе программы «Приоритет 2030». Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и мыслями по этому поводу.

– Прежде всего, хочу поздравить всех нас с успешной защитой и замечательным результатом! В процедуре защиты проектов развития участвовали 142 российских вуза. Одиннадцать из них, включая Томский госуниверситет, оказались в первой группе. «Обнуление» предыдущего рейтинга было полным, и с этой точки зрения все вузы находились в равных условиях. Только один пример: МИФИ, традиционный лидер первого дивизиона, в этот раз уступил место Казанскому федеральному университету. Оценка происходила в баллах по четырём основным критериям: «модель университета, его стратегические цели и планы по их достижению», «команда достижения лидерства» и «подходы к лидерству», а также «соответствие модели университета вектору технологического развития страны и новой системе подготовки кадров». В группе лидеров мы стали пятыми. Это, безусловно, очень высокий результат, и я хочу поблагодарить всех наших сотрудников, внёсших в него свой вклад!

По уточнённым условиям конкурса нового этапа программы «Приоритет 2030» от каждого из его участников требовалась презентация хотя бы одного проекта технологического лидерства. Но мы построили своё выступление таким образом, что успели показать публично все три ключевых проекта ТГУ, о которых мы говорили выше, и его целевую модель с кратким описанием политик университета. Совет программы «Приоритет 2030» проделал огромную работу, поскольку ему пришлось выслушать и обсудить 142 презентации. И делить эту работу в этот раз ему было не с кем, так как не было отдельных советов по исследовательскому, региональному или ведомственному лидерству вузов. Во все вузовские команды входили представители промышленных предприятий и компаний – лидеров отраслей. Нашу команду, кроме меня, представляли губернатор Томской области Владимир Мазур, начальник управления научно-технического развития Департамента развития нефтепереработки и нефтехимии ПАО «Газпром нефть» Андрей Клейменов, первый проректор ТГУ Виктор Дёмин и и.о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев.

Я считаю большой удачей для томских вузов, что презентации их программ развития следовали друг за другом, то есть единым блоком. И все они показали хорошие результаты и вошли в «Приоритет 2030», хотя и в разные группы. Очевидно, что политика Большого университета Томска вновь себя оправдала. После прослушивания всех команд было отобрано 119 вузов, которые и были распределены по трём группам. Для вузов, вошедших в первую группу лидеров, а их 11, предусмотрено финансирование по 1 миллиарду рублей; во вторую (21 вуз) – по 450 миллионов; в третью (остальные вузы) – по 100 миллионов. Всего общая сумма грантов в рамках программы «Приоритет 2030» составила 30,5 млрд рублей. В первую группу вошёл и Томский политехнический университет (10-е место). До нас, занявших пятое место, рейтинг выстраивается следующим образом: на первых четырёх местах – МФТИ, НИУ ВШЭ, ИТМО и Первый Московский медуниверситет им. Сеченова. Причём, разрыв в баллах получился не очень большим. По крайней мере, между четвёртым и пятым местами.

Если говорить конкретно о нашей презентации, то всех особенно поразило то, что ТГУ своим стратегическим технологическим проектом «Малотоннажная химия и новые материалы» закрывает 20% показателей всего национального проекта по химической промышленности. Остальные два проекта, соответственно, тоже произвели большое впечатление, поскольку проект «Российские детекторы» позволяет открыть новую отечественную промышленную отрасль, а «Технологии безопасности жизнедеятельности» – это, фактически, целый пул отдельных проектов по разработке современных технологий, от военных до сельскохозяйственных и продовольственных.

Если говорить конкретно о нашей презентации, то всех особенно поразило то, что ТГУ своим стратегическим технологическим проектом «Малотоннажная химия и новые материалы» закрывает 20% показателей всего национального проекта по химической промышленности. Остальные два проекта, соответственно, тоже произвели большое впечатление, поскольку проект «Российские детекторы» позволяет открыть новую отечественную промышленную отрасль, а «Технологии безопасности жизнедеятельности» – это, фактически, целый пул отдельных проектов по разработке современных технологий, от военных до сельскохозяйственных и продовольственных.

– Что теперь? Каков план действий после победы в конкурсе?

– А теперь, после осознания, что мы научились формировать экосистему из себе подобных, то есть из университетов и НИИ, самой большой задачей для нас является привлечение в экосистему бизнеса, а также структур, регулирующих рыночные условия. В самое ближайшее время мы будем обсуждать с руководителями наших проектов технологического лидерства дальнейшее движение к поставленным целям, определим конкретные задачи на год, проанализируем возможные риски. Потом вместе с Управляющим советом ТГУ примем окончательное решение о бюджете с разбивкой по конкретным статьям расходов. Необходимо распорядиться бюджетом так, чтобы создать современную инфраструктуру для реализации ключевых проектов и обеспечить университет системными инструментами, позволяющими конвертировать знания в технологии и продукты. Одновременно со всем этим будем встречаться с представителями предприятий и компаний – лидеров отраслей, нашими настоящими и будущими квалифицированными заказчиками. Самые первые такие встречи будут посвящены созданию Центра опережающей подготовки и переподготовки кадров для всей химической промышленности нашей страны. Под это грандиозное дело уже сформирован консорциум из вузов, имеющих большой опыт подготовки специалистов для этой отрасли, включая Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ).

Подводя итог этому разговору, хочется сказать следующее. На защите проектов нам важно было не просто заявить о своём участии в технологическом лидерстве страны, а доказать, что мы способны формировать тренды, определять повестку. И у нас это получилось. Теперь мы должны реализовать заявленные цели и амбиции, становясь настоящим центром трансформации знаний и технологий в экономический результат. Только так можно не просто сохранить позиции, но и по-настоящему влиять на будущее.

10–19.03. 2025

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский,

член Совета по науке и образованию при Президенте РФ,

вице-президент РАО,

вице-президент Российского союза ректоров

Записала беседу Ирина Кужелева-Саган

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «СЛОВО – РЕКТОРУ»