«Герой — это тот, кто отдает свою жизнь чему-то большему, чем он сам»

Джозеф Кэмпбелл, исследователь мифологии

«Величайшая мера человека не в том, как он держится в моменты комфорта и удобства,

а в том, как он держится в моменты вызова и противоречия»

Мартин Лютер Кинг-мл., общественный деятель и активист

«Герой появляется там, где возникает потребность в переходе

к изменению и установлении нового мира — идея, актуальная и в наше время»

Владимир Пропп, филолог и фольклорист

В этом выпуске блога ректор ТГУ Эдуард Галажинский предлагает задуматься над истоками и трансформацией героизма по мере смены исторических эпох, а также над тем, кого можно назвать настоящими «героями наших дней».

– Эдуард Владимирович, почему именно героизм стал темой очередного выпуска вашего блога?

– Эта тема занимала меня и раньше, ещё в контексте изучения проблемы самореализации человека. Но сейчас она с новой силой привлекла моё внимание в связи с тем, что начался год, объявленный в нашей стране Годом защитника Отечества. Это сделано с целью сохранения исторической памяти и в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в благодарность ветеранам и в знак признания подвига участников специальной военной операции. И это время нам дано не только для проведения торжественных, праздничных и иных мероприятий, но и для переосмысления многих важных тем, включая тему героизма, которая с момента начала СВО для всех россиян приобрела новое звучание. Причем в самых разных аспектах.

Одному из них — формированию новой элиты страны — посвящена государственная кадровая программа «Время героев», стартовавшая около года назад по инициативе президента РФ Владимира Путина. Её целью является обучение и практическая подготовка действующих военных и ветеранов СВО к высококвалифицированной работе в российских органах власти и госкомпаниях. Но значит ли это, что герои наших дней — это только военные? Если нет, то кто ещё? И каковы вообще критерии героизма в наши дни? Что лежит в основе героизма как социокультурного феномена и одной из ипостасей Человека? Какова роль Университета в формировании героического в человеке? Является ли Университет сферой проявления героизма? Как видите, вопросов много, и все они очень непростые. Желание найти на них ответ и своевременный отпуск побудили меня окунуться в чтение нескольких интересных книг и отдельных публикаций по теме героизма. А отсюда и предмет нашей сегодняшней беседы.

– От чего, на ваш взгляд, зависит трактовка понятия «героизм»?

– Сам этот вопрос предполагает, что трактовок может быть много. Действительно, героизм — это многогранное понятие, определение которого зависит от различных факторов, включая исторический контекст, культурные традиции, социальные нормы, политическую идеологию, влияние медиа, психологические особенности личности и даже технологические изменения.

– Получается, что каждая историческая и культурная эпоха давала свой ответ на вопрос, что такое героизм?

– Да. И вот что я для себя понял: без понимания всех этих историко-культурных и прочих контекстов невозможно приблизиться к решению проблемы современного нам героизма. Иными словами, сходу ответить на вопрос, что такое героизм 21 века, конечно, можно. Но, скорее всего, такой ответ будет слишком поверхностным, однозначным или откровенно неправильным. И только проследив логику трансформации героизма от античности до нашего времени, получаешь шанс определить современный героизм, с точки зрения истории, более-менее адекватно. Главное, чтобы при этом критерии определения героизма в разные эпохи были одними и теми же. Например, это могут быть ценности, лежащие в основе героизма; типы героев, наиболее характерные для тех или иных эпох; и мотивы, побуждающие героев к их подвигам.

– Сразу хочется «пробежаться» по эпохам с этими тремя критериями.

– Мне как выпускнику исторического факультета ТГУ такой экскурс тоже был чрезвычайно интересен. Он помог ещё раз убедиться, что героизм не является застывшим понятием, но динамично развивается. Скажем, в Античности и особенно в Древней Греции героизм ассоциировался, прежде всего, с физической силой, военными подвигами и победами над врагами. Он был тесно связан с мифологией. Моральные качества героя не всегда играли важную роль. Часто герои были эгоистичны, но это не мешало другим считать их героями. В Древнем Риме героизм дополнился понятием гражданской добродетели. Непреложные ценности античного героизма — это слава и воинская доблесть. Типы героев: воины и полубоги (Геракл, Ахиллес, Александр Македонский). Главные мотивы – личная доблесть и стремление к бессмертию в легендах.

В Средневековье героизм перестал ассоциироваться только с физической силой и стал включать в себя моральные аспекты, что отразилось в создании строгих моральных кодексов, которым априори должны были следовать герои. Ключевую роль в эту эпоху играли религия, феодальные отношения и принадлежность к военному сословию. Наивысшими ценностями становятся вера в Бога, рыцарская честь и служение монарху и сюзерену. Католическая церковь и крестовые походы XI–XIII веков сформировали такие типы героев, как рыцарь, святой и крестоносец (Ричард Львиное Сердце, Жанна д’Арк, Готфрид Бульонский). Мотив их героизма заключался в долге перед Богом, королём и обществом.

В эпоху Возрождения, принёсшую с собой гуманизм, научный прогресс и возвращение к античному наследию, взгляды на мир и человека кардинально изменились. Последний стал рассматриваться как центр Вселенной. Героизм трактовался как интеллектуальное превосходство и творческая гениальность, которые, соответственно, были главными ценностями. Вместо военных подвигов на первое место ставились открытия, исследования, произведения искусства. Поэтому героями Возрождения стали гении – художники, философы, поэты, учёные, первооткрыватели (Леонардо да Винчи, Франческо Петрарка, Никколо Макиавелли, Парацельс, Николай Коперник, Христофор Колумб). Некоторые из них, войдя в конфликт с традициями, столкнулись с инквизицией (Галилео Галилей, Джордано Бруно). Искусство и наука стали способами самовыражения и самореализации, доказательствами героического образа. Основная мотивация героизма теперь уже не служение Богу, а самореализация, выражающаяся в жажде знаний и стремлении к прогрессу и великим географическим открытиям.

В XVI–XIX веках, относящихся к эпохе революций (нидерландской, американской, французской), борьбы за права людей, национальных освободительных движений и войн, героизм приобретает социальный и политический характер: им становится борьба за свободу и перемены. Ценностями героизма этой эпохи являются «свобода, равенство и братство». Типы героев – революционер, политический лидер, борец за права, реформатор (Авраам Линкольн, Максимилиан Робеспьер, Александр II, Петр Столыпин). Революции и войны этого периода породили не только образ индивидуального, но и массового героя: народа, ополченцев, солдат. Более того, героем мог стать любой человек, выступивший в защиту своих прав и свобод. Соответственно, основой героической мотивации стало желание бороться за справедливость и независимость.

В XX веке – эпохе Революции 1917 года в России и мировых войн (Первая мировая, Вторая мировая) – героизм окончательно перестал быть элитарным и стал массовым. То есть он перестал быть исключением и превратился в долг каждого, независимо от того, проявлялся ли героизм на поле сражения, в тылу врага или трудовом тылу. И даже «холодная война» стала источником героизма. Главная ценность – это самопожертвование ради общего блага. Типы героев: революционер, военный лидер, солдат, партизан, разведчик, военный врач, спасатель, рабочий, колхозник (Георгий Жуков, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Николай Бурденко, Рихард Зорге). Главный мотив – защита Родины, коллективный долг.

– Что же происходит с героизмом в 21 веке?

– Прежде чем дать свой ответ на этот вопрос, замечу, что все предыдущие тезисы – это, конечно, очень упрощённые представления об эволюции героизма в контексте названных исторических эпох. На самом деле, всё гораздо сложнее. Типов героев всегда было значительно больше, чем я перечислил. Просто какие-то из них доминировали в то или иное время в зависимости от определённых обстоятельств. Мы знаем, что в Античности были свои выдающиеся философы, поэты, скульпторы и архитекторы, то есть герои, если смотреть на них с позиций героизма эпохи Возрождения. Однако сами они воспевали в своих трудах, поэмах, скульптурах и храмах прежде всего военных героев – реальных и мифологических. Некоторые из них непосредственно занимались образованием и воспитанием будущих великих полководцев. Самый яркий пример этого – отношения Аристотеля и Александра Македонского.

В XXI веке можно говорить уже о множестве различных актуальных типов героев. Сегодня существуют различные типологизации героев, обусловленные тем, какие именно критерии (профессиональные, культурные, социально-ролевые, психологические, морально-этические) положены в их основания. Соответственно, одни исследователи выделяют три главных типа: военные герои, гражданские и социальные. Другие предлагают уже четыре типа: культурные, традиционные, современные и псевдогерои. Третьи делят героев на воинов, первопроходцев и инноваторов, спасателей, благотворителей, вдохновителей, авантюристов и демонстраторов.

Есть и совсем краткие типологизации. Например, такая: герои-экстраверты, открытые обществу и часто готовые к героическим действиям; и герои-интроверты, менее склонные к спонтанным героическим поступкам, так как они ориентированы больше на анализ ситуации и самоанализ. Или такая: официальные герои, то есть признанные государством (военные, космонавты, передовики промышленности или сельского хозяйства, выдающиеся ученые, писатели, художники и музыканты), и неофициальные (волонтеры, спасатели, экологи, родители-усыновители, создавшие благополучные многодетные семьи), чьи имена относительно редко можно встретить в официальных СМИ, но они на слуху благодаря «сарафанному радио» и социальным сетям. И это далеко не все типологизации.

– Может ли один и тот же человек в одну и ту же эпоху считаться одновременно героем и антигероем?

– По сути, так всегда и было – в зависимости от того, с позиций какой социальной группы он оценивался и на какие идеалы и ценности (военные, социально-политические, экономические, нравственные, культурные) ориентировалась группа в своих оценочных суждениях. Степень влияния данной группы в обществе и её собственная историческая судьба определяли, оставаться ли этому человеку в истории героем или антигероем. С этой точки зрения, скажем, Христофор Колумб в настоящее время и великий первооткрыватель Америки, и начинатель колониальной политики в одном лице. То же самое с Наполеоном, который для одних – великий военачальник, реформатор и государственный деятель, а значит, герой. Для других – жестокий завоеватель и «злодей», как называл его Лев Толстой, а значит, антигерой. Но, безусловно, были и есть исторические персонажи, вызывающие у большинства адекватных людей однозначно положительные оценки. Например, герой Юрий Гагарин. Или, наоборот, вызывающий однозначно негативные оценки антигерой Гитлер. Однако, как мы знаем, в некоторых странах существуют относительно немногочисленные сообщества, для которых даже последний считается героем. Главное, чтобы эти сообщества не превратились в доминирующие социальные группы.

– Если в целом охарактеризовать функции героев в обществе, то каковы они?

– Я бы выделил следующие. Во-первых, герои выполняют сакральную функцию, формируя ценности и обеспечивая развитие цивилизаций. Они сами олицетворяют ценности, уже принятые или желаемые в данном обществе, что имеет огромное значение для подрастающих поколений. Особенно это касается подростков, которые через образы героев учатся преодолевать трудности, развивать эмпатию и стремиться к высоким целям.

Во-вторых, через героев общество формирует «идеальный образ личности», который влияет на поведение и самосознание граждан. Герои становятся мотиваторами и моральными ориентирами для общества, помогая различать «хорошее» и «плохое». Нужно заметить, что в периоды кризисов и культурного упадка усиливается потребность в новых героях, способных служить обществу.

Получается, что героизм всегда является ответом на вызовы времени и что героизм – это не только индивидуальное решение и личный подвиг, но и социальная атрибуция, значимый социокультурный механизм, который, кроме прочего, формирует ещё и идентичность общества. Каждый герой осознаёт свою принадлежность к той или иной культурной общности через самоотождествление с её культурными образцами. И наоборот, каждая культурная общность всегда сразу узнаёт своих героев, поскольку у них одни и те же культурные коды.

– Что ещё нужно учитывать, чтобы ответить на вопрос, каков героизм в 21 веке?

– Нужно учитывать факторы, повлиявшие на трансформацию героизма. Один из них –глобализация. Современные технологии и медиа обеспечили доступ к глобальным образцам героизма, расширив спектр героических образов, делая популярными персонажей из других культур и контекстов. Особенно это касается такого типа героя, а точнее псевдогероя, как селебрити, начавшего заменять собой классических героев.

Селебритизация героизма связана с коммерциализацией массовой культуры: герои стали «товаром», продаваемым через телевидение, кино и соцсети. Глобализация, таким образом, привела к расширению и даже размытию понятия «героизм». Часто современное общество склонно использовать понятие «герой» для описания любых положительных действий со стороны человека, что иногда снижает значимость этого понятия. Здесь вспоминается замечательная фраза Бургомистра из кинофильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен»: «Ходить каждый день на работу – это, может, и не подвиг, но что-то героическое в этом, безусловно, есть!». Мне случалось слышать, как героями называли молодых людей, уступивших место беременным женщинам и пожилым людям в общественном транспорте.

Согласитесь, что раньше в общественном сознании героизм всегда ассоциировался со значительно большими жертвами и рисками. Теперь же он может включать и поступки, которые улучшают, но не меняют кардинально общественную жизнь. Например, это может быть работа в благотворительных организациях, защита природы, помощь уязвимым слоям населения. Безусловно, это делает образ героя более доступным, но одновременно и снижает его исключительность.

К факторам, трансформировавшим представление о героизме, относятся: пандемия COVID-19, экологические кризисы, медиатизация, цифровизация, сетевизация, появление искусственного интеллекта. Первые два из них подняли на высший пьедестал героизма врачей, волонтёров и активистов. А последние четыре – создали такой абсолютно новый тип героя, как IT-инноватор или «кибергерой» (Стив Джобс, Илон Маск, Павел Дуров).

Социальные сети значительно изменили способы восприятия героев: героические поступки быстро распространяются и становятся известными благодаря медиаплатформам. Риск медиатизации и цифровизации состоит в том, что внимание общества может переключаться на «мимолётных героев» или даже псевдогероев, созданных исключительно для медийного эффекта, в ущерб более устойчивым и значимым образам. Всё это меняет традиционные представления о героизме. Герои прошлого остаются в культурной памяти, и всё больше людей, и особенно молодёжи, благодаря соцсетям обращают внимание на героев современности.

– Сразу напрашивается вопрос, связано ли восприятие героизма с поколенческими различиями?

– На этот счет и до 2022 года, и после проведено немало социологических исследований, результаты которых свидетельствуют о том, что такая связь, безусловно, есть. Её причина кроется в различных социальных установках и жизненных опытах разных возрастных групп.

Старшие поколения, как правило, склонны выделять военный героизм и считают его высшей формой самоотверженности. Образы спасателя – врача, пожарного – являются героическими для всех поколений. Если же говорить именно о молодёжи, то она чаще ценит повседневный героизм: волонтёрство и благотворительность. При этом героизмом «высшей пробы», выходящим за рамки повседневного, она считает «звёздность» в лице наиболее известных музыкантов, певцов, блогеров. В принципе, именно такие молодёжные предпочтения героизма, по крайней мере до 2022 года, были ожидаемы. Если не вдаваться в детали. А если вдаваться, то получается, что некоторая часть нашей молодёжи, ориентируясь на своих «звёздных» героев, оказалась абсолютно неготовой к адекватному восприятию и оценке событий, последовавших в феврале 2022 года.

Такие выводы можно сделать на основании одного из исследований конца 2021 года, посвящённого выявлению мнения молодых людей от 17 до 25 лет о героях нашего времени, понятии героизма и героических профессиях. Сразу замечу, что численность респондентов, проживающих в основном в столичных городах России, здесь была всего 50 с небольшим человек. На мой взгляд, это недостаточно для того, чтобы проецировать его результаты на всё поколение «зумеров». Тем не менее, совсем игнорировать подобные исследования нельзя. Так вот, по его результатам почти половина (более 45%) опрошенных молодых людей вообще не смогла назвать каких-либо качеств и поступков, присущих настоящим героям. Всего около 20% сказали, что это «спасение жизней людей» врачами и пожарными. На третьем месте (более 7%) оказалось такое качество, как «объединение оппозиционных сил в России»(!). И только после этого небольшие и совсем незначительные проценты (от 5,6% до 1,8%) были отданы «заботе о народе, обществе и развитии страны», «заслугам перед человечеством» и другим героическим качествам. Среди настоящих «героев» были перечислены многие персонажи, которых позже Минюст России внес в список иностранных агентов. Например, Моргенштерн, Юрий Дудь, Илья Варламов и другие. Предлагаю нашим читателям самим познакомиться с этим любопытным материалом и сделать свои выводы.

Для справки: имеется в виду социологическое исследование «Социальные сети и электоральный потенциал», результаты которого приведены в научной статье Н.С. Евсегнеевой «Поколение Z и его герои» (2022).

– Возможно, СВО изменила представления молодёжи о героизме в сторону большего признания военного героизма?

– Изменила, но не в той степени, которая необходима для нашего общества в данный исторический момент. Исследователи подчеркивают, что в последние годы молодёжь переориентируется на своё внутреннее «Я» и в целом менее склонна к действиям на благо общества. Образ героя для молодёжи в большинстве случаев остаётся размытым и субъективным. Такие выводы были получены в конце 2022 года (то есть уже после начала СВО) при изучении отношения к героизму молодых людей, проживающих не где-нибудь, а в Белгородской области. И в этом исследовании участвовало уже более 400 человек. Авторы не только провели ситуационный анализ, но и попытались выявить причины такой ситуации и даже спрогнозировать её последствия.

«Основными причинами непопулярности героизма среди молодых людей города Белгорода являются недостаточная информированность молодых людей в вопросах героизма как альтернативы нравственного выбора, переориентация молодых людей на себя и свои внутренние ощущения, снижение значимости героического поступка. Также была определена незаинтересованность молодых людей в посещении мероприятий, которые были посвящены героизму и альтернативам его нравственного выбора, так как треть респондентов никогда не посещала занятия. (…) Были получены разрозненные варианты: кто-то характеризовал героя как отважного и мужественного человека, кто-то отдавал предпочтение готовности к самопожертвованию и силе воли. В данном случае можно судить, что в сознании молодых людей нет единого образа героя, но больше представлен субъективным образом, который зависит от воспитания, общественных ценностей, внутренних ощущений молодых людей и т. д.

Стоит отметить, что при оценке уровня знаний молодых людей было определено, что возрастная группа 15–19 лет обладает наименьшим уровнем знаний, а возрастная группа 30–34 лет – наибольшим. Это позволяет сделать вывод о том, что осведомленность молодых людей в вопросах героизма как альтернативы нравственного выбора с каждым поколением снижается, что может в дальнейшем привести к полной потере значимости героизма для молодых людей, наиболее критичным будет полное исчезновение такого феномена как героизма и отнесение его к устаревшим явлениям. К самопожертвованию как героическому чувству молодые белгородцы относятся неоднозначно: так половина отрицательно относится к этому чувству и считает, что каждый должен действовать согласно своим ощущениям, другая половина положительно оценивает данное чувство, так как это важно для развития современного общества. В данном случае можно сделать вывод о том, что существует переход молодых людей к новой фазе развития, когда на первый план выходит внутреннее “Я”, а не работа во благо общества. Это также повлияло на снижение значимости героизма для молодых людей».

Калугина Н.А., Валиева И.Н. Героизм как альтернатива для нравственного выбора молодёжи/Социология. – №5(81).–2023

– Согласны ли вы с тем, что основные причины непопулярности героизма среди молодых людей – их «недостаточная информированность в вопросах героизма» и «непосещение ими соответствующих мероприятий»?

– На мой взгляд, это очень поверхностное суждение. Молодые люди могут быть весьма информированными и активно посещать мероприятия, но оставаться при этом абсолютно равнодушными к героизму. Особенно в тех случаях, когда информационно-просветительская и культурно-массовая работа осуществляются «для галочки». Надо смотреть глубже. Главное – это формирование у молодёжи критического мышления и ценностей, которые значимы одновременно и для личности, и для общества. А эта задача не может решаться от случая к случаю и только силами одного образовательного учреждения – школы, техникума или вуза. В идеале нужно сложение всех сил всех сфер общества, включая её основную «ячейку» – семью.

Однако и силами одного учебного учреждения можно сделать достаточно много, если работа проводится постоянно и системно. То есть формирование критического мышления и ценностей происходит на уровне содержания всех учебных дисциплин, всех практик, всех аудиторных и внеаудиторных коммуникаций с преподавателями, а не только на классных или кураторских часах. Конечно, соревноваться с социальными сетями в деле воспитания молодых трудно, если рассматривать их только как конкурентную среду. Но если через соцсети доносить в интересной форме важные мысли и рекомендации, то это уже не конкуренция, а новые возможности. Скажем, рекомендовать к просмотру высокорейтинговые художественные фильмы, в которых так или иначе проходит тема подлинного героизма – военного или повседневного. Недавно, будучи в дороге, я посмотрел фильм «Дыхание» о героизме российских врачей во время пандемии COVID-19. Очень сильная и проникновенная картина, заменяющая собой не одну скучную просветительскую лекцию на эту тему.

– Различаются ли, с вашей точки зрения, отечественные и западные традиции понимания героизма?

– Ещё недавно было принято считать, что в российской традиции героизм ассоциируется с освобождением, спасением, патриотическими и коллективистскими ценностями, а в западной – с известностью и успешностью индивидуума. Но мне кажется, что первый вариант понимания героизма свойственен только старшим поколениям россиян. Поскольку, если принимать во внимание результаты исследований, о которых я говорил выше, то понимание героизма со стороны определенной части российской молодёжи пока во многом совпадает с западными представлениями. И здесь нам предстоит океан работы!

– Эдуард Владимирович, а что лично вам кажется обязательным для героя, кроме соответствующего ценностного ядра и патриотизма, отваги, мужества, способности к самопожертвованию ради других? Вот, например, яркая харизма является обязательной характеристикой героя или нет?

– Безусловно, наличие яркой харизмы – это важное преимущество для героической личности. Харизма позволяет герою вдохновлять окружающих и оказывать значительное влияние на общество. Особенно, если харизма является не только врождённым качеством, но и результатом внутреннего роста, преодоления трудностей и достижения личной гармонии. Это как бы своеобразный «мост» между личностью героя и социумом и, одновременно, «дар», позволяющий ему находить отклик в сердцах других. Она даёт возможность герою практически беспрепятственно транслировать свои идеи и ценности в общественное сознание и подсознание, мотивируя других к действиям. Однако и здесь кроется засада.

В условиях «цивилизации потребления» харизма всё чаще используется для создания псевдогероев. Средства массовой информации нередко героизируют личностей, которые не обладают истинной харизмой, а лишь демонстрируют привлекательный образ. Иначе говоря, в цифровом сетевом обществе харизма может быть «имитирована» с помощью технологий. Такая искусственная харизма опасна, поскольку апеллирует к примитивным инстинктам, манипулирует сообществом людей, превращая их в толпу. О том, что такое «психология толпы», нам известно из трудов французских социальных философов Гюстава Лебона и Габриэля Тарда, живших ещё в 19 веке. Их открытия и выводы подтверждены всей исторической практикой. И со временем они становятся только актуальнее. На их основе разработаны многие современные технологии массового психологического воздействия. Поэтому всегда очень важно уметь отличать подлинную харизму от её имитации, чтобы сохранить ценность героизма как социокультурного феномена.

Краткое описание психологии толпы по Г. Лебону и Г. Тарду, составленное нейросетью Яндекса:

-

Основные свойства толпы: анонимность (безнаказанность), предрасположенность к «вирусам» (быстрому распространению мнения), внушаемость (толпу можно заставить видеть даже то, чего нет на самом деле), стремление немедленно претворить внушённые идеи в жизнь.

-

Психология толпы похожа на психологию дикарей: толпа импульсивна и изменчива в поведении, раздражительна, неспособна обдумывать; у неё отсутствуют рассуждения и критика, она преувеличенно чувствительна.

-

В толпе нет сомнений: она впадает в крайности, при которых любое подозрение может превратиться в неоспоримую очевидность.

-

Толпа уважает только силу.

-

Идеи толпы удерживаются только категоричностью и не обладают никакой связью с реальностью.

-

Рассуждения толпы примитивны и основаны только на стереотипах и ассоциациях.

-

Толпа способна воспринимать только образы, причём, чем ярче образ, тем лучше восприятие. Чудесное и легендарное воспринимается лучше, чем логичное и рациональное.

-

Толпе необходим вожак: он не обязательно умён, так как ум рождает сомнения. Он деятелен, энергичен, фанатичен. Только слепо верящий в свою идею вожак может заразить своей верой других.

– Отсюда для меня настоящий герой — это не «вожак» с яркой харизмой, природа которой может быть разной, или человек, спонтанно или осознанно совершивший поступок, квалифицированный потом обществом как «героический», несмотря на то, что его мотивы могли быть никак не связаны со стремлением пожертвовать собой ради других. А такое тоже бывает. Скажем, человек спасал только себя, а потом выяснилось, что он и других «заодно» спас. Как говорится, счастливое совпадение интересов. В идеале настоящий герой — это цельная, ценностно заряженная личность, обладающая высокими моральными качествами и эмпатией, осознанно выбравшая «путь воина» за правое дело и совершившая ради него подвиг, сопряженный с высоким риском для своей жизни или здоровья. И этот «путь воина» всегда начинается с «инициации» как «посвящения» в потенциальные герои. Но это, как я уже сказал, идеальный и наиболее обобщенный портрет героя всех времён и народов. Он присутствовал и присутствует во всех культурах, какой бы конкретной идентичностью они не обладали.

– Как вы пришли к такому определению?

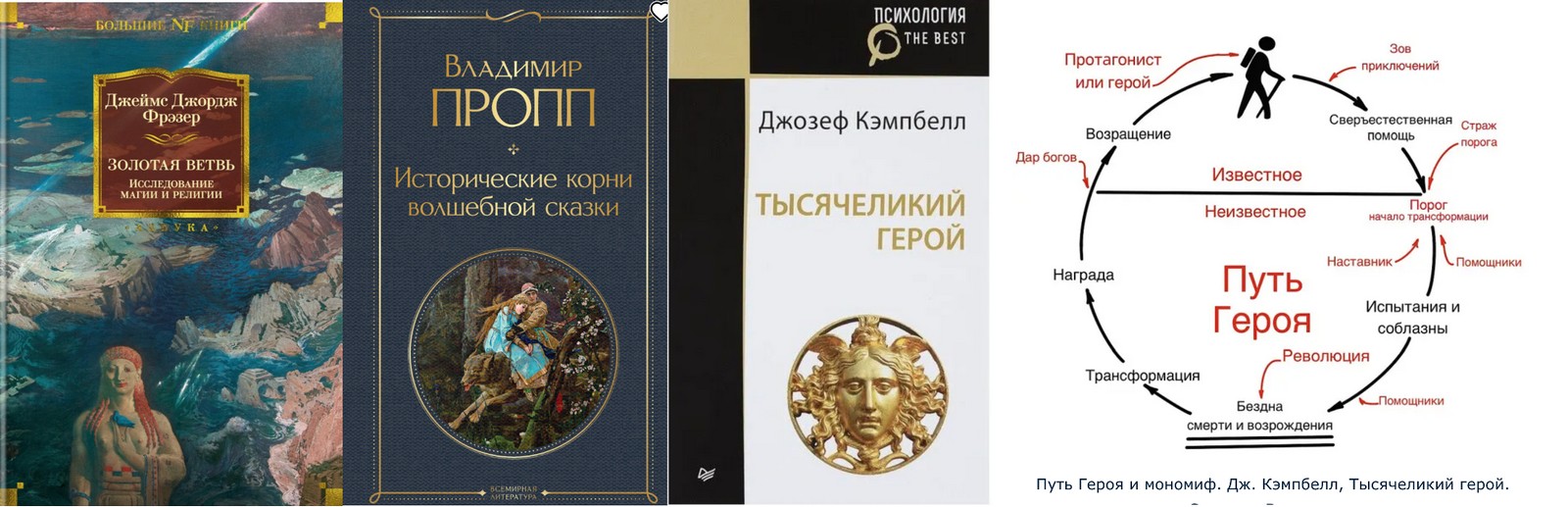

– К нему меня привело недавнее знакомство с тремя замечательными книгами, написанными по результатам многолетних кросс-культурных исследований. Это «Золотая ветвь» британского этнографа Джеймса Джорджа Фрэзера, «Тысячеликий герой» американского исследователя мифологии и религии Джозефа Кэмпбелла и «Исторические корни волшебной сказки» советского филолога и фольклориста Владимира Проппа. Первая книга относится к концу 19 века, а две другие – к 1940-м годам. Вместе они представляют собой потрясающий своими масштабами и глубиной анализ мирового и отечественного (для каждого из авторов) фольклора, а также мировой мифологии, магических ритуалов и языческих обрядов.

Исследования Фрэзера, Кэмпбелла и Проппа позволяют увидеть, насколько глубоко укоренены мифологические структуры в культуре, религии и психологии человека. Мифы и сказки – это важные элементы коллективного и индивидуального бессознательного, влияющие на литературу, искусство и саму реальность. Книги этих трёх авторов свидетельствуют о том, что во всех культурах в целом архетип Героя универсален и так или иначе связан с «героическим путешествием» и обрядом инициации, отражающими не только внешние события, но и внутренний путь человека. Их смысл, по выражению Проппа, состоит в «преобразовании хаоса в порядок», а также в личной трансформации человека, в результате которой он становится Героем.

– Давайте уточним: то есть, согласно трём названным авторам существует максимально обобщённый и универсальный архетип Героя, присущий народам всех эпох независимо от их культурной идентичности, и который как бы покрывает собой все остальные типы и подтипы героев, которые у разных народов и в разные времена могут отличаться?

– Можно сказать и так. Но я бы продолжил уточнение. Универсальность архетипа Героя заключается в том, что независимо от культурных, исторических и географических особенностей он отражает историю становления личности, которая преодолевает трудности, проходит через трансформацию и возвращается с новой силой. Во всех культурах структура архетипа Героя включает ценности, мотивы, «путь героя», инициацию и другие сакральные элементы. Но по своему содержанию эти элементы у разных народов в разные эпохи могут отличаться. Собственно, об этом мы и говорили в самом начале нашего разговора.

Обряд инициации как «посвящения» играет ключевую роль в становлении Героя. В любом случае он предполагает, минимум, три этапа: 1) разрыв с привычным миром или отделение от прежнего состояния; 2) неопределённость положения и столкновение с испытаниями и конфликтами, заканчивающееся обязательным жертвоприношением; 3) возвращение в привычный мир в преображённом состоянии с новыми качествами или статусом. По времени прохождения эти стадии могут быть как очень короткими, так и длинными. Так или иначе, но инициация представляет собой некое травматическое событие, которое должно изменить внутренний мир посвящаемого в нужную сторону.

– Насколько актуальна инициация в наше время?

– Инициации как обряды или ритуалы «посвящения» всегда были и есть. В том смысле, что в современных обществах инициация как древняя культовая практика уже не существует, но она продолжает своё развитие в светских культурных формах и смыслах. При этом её цели остаются неизменными: социализация личности, приобщение её к нормам и ценностям данного общества, испытание на прочность (нравственную, интеллектуальную, физическую), обретение ею более высокого социального статуса, обновление личности с точки зрения её духовного роста или идентичности.

На протяжении жизни каждый человек подвергается целому ряду тех или иных трансформаций и сопутствующих им «инициаций», знаменующих собой, например, переход из детского возраста во взрослый, окончание школы и поступление в вуз, вступление в брак и так далее. Можно считать таковой и вхождение в узкий круг профессионалов высокого уровня. Подготовка и защита диссертации – это тоже своего рода «инициация», не говоря уже о выборах в президенты крупной компании или страны. Безусловно, одной из самых важных инициацией является вступление в армию и служение в ней.

– Получается, что каждый человек — это герой?

– По мнению ряда учёных, «гены» героизма присутствуют в каждом человеке, но не в каждом они проявляются. Их реализация зависит от многих факторов: воспитания в семье, учителей, социально-исторической обстановки. Рано или поздно каждый человек становится перед выбором – быть ему героем или нет. И здесь уже всё зависит от того, сможет он преодолеть те испытания, которые возникли на его пути или нет. Главное из них – преодоление себя, своего страха. И захочет ли он жертвовать своей жизнью и здоровьем ради других. Не всякая инициация и в древности завершалась победой над собой и обстоятельствами. Вместо символической смерти героя, сопровождающей любую инициацию, может последовать и его реальная гибель. Но даже в этом случае личность не лишается шанса стать Героем, хотя и после своей смерти. Не зря же существует традиция присвоения звания Героя посмертно. Огромную роль играет уровень жертвоприношения и то, ради чего оно совершается, то есть ценности и мотивы. Всё вместе это и определяет, становится человек настоящим героем или нет. Истинный героизм отличается бескорыстием и моральной целостностью, в то время как ложный героизм основан на эгоизме, манипуляциях или стремлении к признанию.

– Может ли человек совершить по-настоящему героический поступок спонтанно?

– Да, может. Чаще всего так и происходит. Есть даже специальные исследования, показывающие, что большинство солдат и офицеров, совершивших подвиги, действовали на автоматизме, и что их чувства подавляли логику. Но такой автоматизм и чувства не возникают на пустом месте. Всё, что было до этого, – это и есть «путь героя». Ни Александр Матросов, ни Николай Гастелло не знали, когда им придётся совершить свои подвиги. Поэтому, когда такой момент наступил, каждый из них принимал решение за секунды. Точнее, их чувства любви к Родине и ненависти к врагу побудили их к самопожертвованию ради других. Чем больше времени у человека на рациональное обдумывание, тем сложнее ему совершить героический поступок, поскольку против этого начинает работать инстинкт самосохранения – один из самых древних инстинктов, присущих людям и животным. Кроме того, стремительный героический поступок кажется стремительным только для других, а для самого героя время как бы замедляется. Об этом говорит фраза «вся жизнь пролетела за секунду».

– Существует ли героизм в науке?

– Множество реальных примеров говорит о том, что существует. Жажда подтвердить свои гипотезы заставляет учёных рисковать своей жизнью, чтобы не рисковать жизнями других. Среди ученых и членов университетского сообщества в целом много отважных и благородных людей, готовых к самопожертвованию не только в научных лабораториях, но и на фронтах своей Родины. Их имена можно прочитать и на памятнике сотрудникам и студентам ТГУ, погибшим во время Великой Отечественной войны, который находится в нашей Университетской роще. О повседневном героизме томских учёных в период с 1941 по 1945 годы рассказывает публикация Сергея Фёдоровича Фоминых и книга под его же редакцией «Подвиг их бессмертен», с которыми обязательно должны познакомить наши преподаватели своих студентов. Ведь, как уже говорилось выше, неинформированность молодёжи является одной из причин отсутствия интереса к героизму.

Если говорить о современной российской науке, то она в поисках новых героев. Тема научного подвига и вообще научной деятельности освещается в СМИ явно недостаточно.

«По последним открытым исследованиям более 70% россиян интересуются достижениями в науке и технике, и интерес к ним за последние два года вырос. При этом 92% россиян ответили, что не знают или не могут вспомнить ни одного современного российского ученого или инженера. Сегодня на российской сцене науки и технологий фактически отсутствуют герои, которые известны широкой общественности. Безусловно, светила науки есть, но они остаются вне поля зрения российского общества. До сих пор не определен понятный образ нового героя – ученого, инженера, технологического предпринимателя, который важно транслировать в обществе. Именно поэтому научному сообществу при поддержке общественных организаций, финансовых институтов, органов государственной власти необходимо активно вовлекаться в информирование общества о своей деятельности и разъяснять значимость высоких технологий для будущего страны».

Источник: https://sevastopol.su/news/rossii-neobhodimy-novye-geroi-nashego-vremeni-v-sfere-nauki-i-tehnologicheskogo?erid=LdtCKNSSd

Я вообще считаю, что университеты не должны надеяться на СМИ, а должны рассказывать о научном героизме и своих научных героях сами. Рассказывать доступно и интересно самой широкой аудитории. Благо есть социальные сети и мессенджеры. Мероприятия тоже нужно организовывать и проводить, но не «для галочки», а для формирования исторической памяти молодёжи. В конце концов, всё это является важной частью третьей – социальной и культурной – миссии Университета.

Меняются эпохи, меняются типы героев, но универсальный архетип Героя остаётся в веках. Но когда-то и он может разрушиться, если мы не будем передавать молодым поколениям наши знания о настоящем героизме посредством уже не сказок и мифов, но современных нам жанров и форматов повествования. Это наш долг и почётная обязанность. Иначе мы лишим будущие поколения идеалов, к которым им нужно стремиться.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский,

член Совета по науке и образованию при Президенте РФ,

вице-президент РАО,

вице-президент Российского союза ректоров

Записала беседу и подобрала информационные материалы

Ирина Кужелева-Саган

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «СЛОВО – РЕКТОРУ»