В 20-х числах января в швейцарском Давосе состоялся очередной Всемирный экономический форум (ВЭФ), основанный полвека назад по инициативе немецкого экономиста, профессора Клауса Шваба – автора книги «Четвертая промышленная революция». Он и сегодня является бессменным исполнительным председателем ВЭФ, в который входят около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира, включая Россию. Ежегодно в нём принимают участие более 3 тысяч международных экспертов, представляющих различные сферы бизнеса, науки, политики и общественной деятельности. Форум изначально задумывался для обсуждения наиболее острых мировых проблем и нарождающихся глобальных трендов, поэтому он интересен всем, кто хочет быть в курсе самой актуальной повестки дня начала третьего десятилетия 21 века. Современные технологии делают эту информацию доступной для самой широкой аудитории: видеозаписи многих мероприятий ВЭФ размещены в интернете.

Но если в «нулевых» и даже «десятых» о рисках цифровизации для человеческого мозга говорили в сослагательном наклонении, то сегодня они уже отчетливо проявились в поколении Z, родившемся после 2000-го года. В настоящее время зумеры, или центениалы, составляют треть населения планеты! Предполагается, что это поколение проживет не менее ста лет (отсюда и название centennial – столетний). Главное отличие этих цифровых аборигенов от всех предыдущих поколений, включая «игреков» и «миллениалов», заключается в том, что они, по факту своего рождения в цифровую эпоху, не представляют себе мир без цифровых девайсов и не знают общения без гаджетов. Появившись на свет «с айфонами в руках», они способны без каких-либо особых усилий быстро прокачивать и интуитивно отфильтровывать огромное количество информации. Мультизадачность для них – это нормальный режим работы. До сих пор многие СМИ и даже научные публикации описывают центениалов почти как сверхчеловеков, которые «менее восприимчивы к промывке мозгов» и которые за доли секунды понимают, достоверна ли информация. Считается, что представители поколения Z не боятся трудных заданий и предпочитают работать в коллективе. Да, у них отмечается дефицит внимания и неразвитость сопереживания чувствам других людей, но ведь это такая «мелочь» по сравнению с их суперспособностями!

Однако восторженное или, по крайней мере, спокойно-созерцательное отношение к антропологическим изменениям, выявленным у центениалов, начинает сменяться тревожным и очень тревожным. Это связано не только с личным опытом общения с цифровыми аборигенами многих из нас – преподавателей школ и вузов, но и результатами массовых исследований, проводимых учеными разных стран. Итак, что же происходит с мозгом современного молодого человека как типичного представителя поколения Z? С одной стороны, он очень похож на мозг человека любой эпохи, т.е. из двух задач, стоящих перед ним, всегда выбирает самую простую. Так, из двух экранов с изображением только текста на первом и только картинок на втором его внимание привлечет, конечно же, второй. И это нормально. С другой стороны, мозг центениала отличается тем, что взращивается, преимущественно, на простейшей интеллектуальной пище. В чём причина перехода мозга на такую обеднённую диету? Борясь за его внимание, производители информационных продуктов соревнуются за более простой контент: визуализированный, яркий, но малосодержательный. В результате в Сети происходит эскалация примитивного контента – основного «планктона», питающего молодой мозг. Так человек, незаметно для себя, переходит из галактики Гутенберга и цивилизации системного и критического мышления в галактику Цукерберга и цивилизацию пассивного восприятия цифровых визуальных образов.

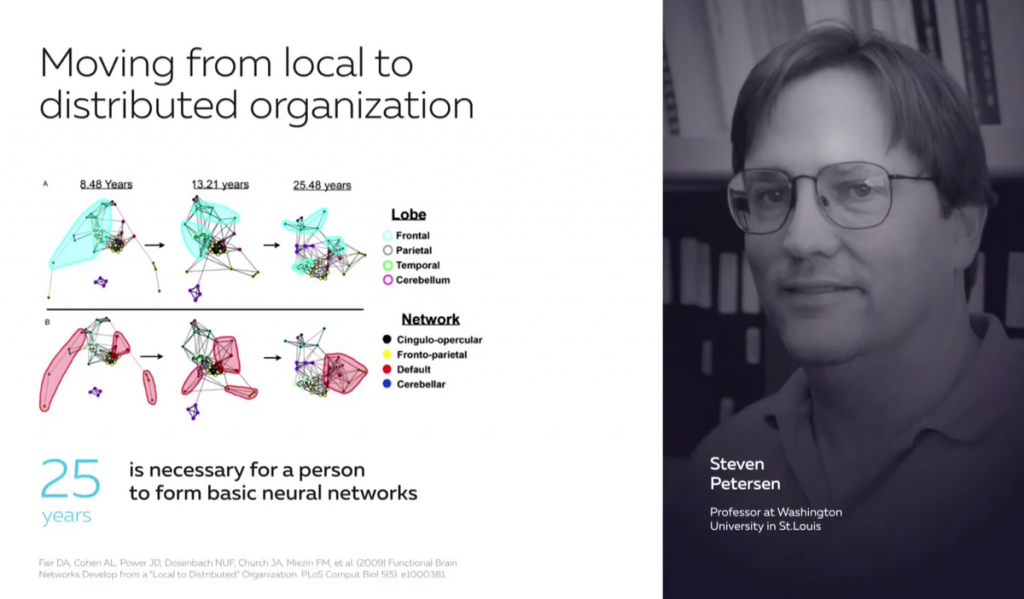

Что мы имеем в виду, когда говорим, что мозг не развивается должным образом? Когда-то, на самой заре его изучения, считалось, что развитие мозга происходит за счет увеличения в нём количества нейронов по мере взросления человека. Затем появилось противоположное мнение, в соответствии с которым нейроны с возрастом только убывали и не восстанавливались. Ещё позже наука доказала, что на протяжении всей жизни нормальный здоровый человек располагает примерно одинаковым количеством мозговых нейронов – около 85 млрд. Развитие же мозга происходит за счет увеличения и усложнения связей (или синапсов) между ними. При рождении человека эти синапсы локальны, что означает доминирование связей между относительно близкими друг к другу нейронами. Последующие 25 лет жизни – это время создания мощного «программного сервера», отвечающего за процессы мышления взрослого человека. Он формируется посредством возникновения всё новых и новых синапсов, образующих всё более сложные сети из отдаленных друг другу нейронов. Но есть одно «но»: такое усложнение (а по сути, развитие) происходит только в том случае, если мозгу приходится часто решать достаточно сложные задачи. Соответственно, если питать его только примитивным контентом, полноценного развития не происходит.

Здесь мне хотелось бы копнуть чуть глубже, нежели ограничиться той совсем краткой информацией, которая присутствует на слайдах презентации Андрея Курпатова. Суть антропологических изменений когнитивного и социального характера, наблюдаемых нами в поколении Z, помогает понять открытие, сделанное в начале 2000-х годов группой ученых под руководством американского профессора Маркуса Райхла (Marcus Raichle). До этого многие нейрофизиологи полагали, что активность мозга подавлена, если человек расслаблен и наполовину дремлет. Но эксперименты с применением методов томографии выявили нечто удивительное: когда человек внешне бездействует, его мозг продолжает «кипеть». Иначе говоря, различные разделы мозга продолжают активно посылать сигналы (электронные импульсы) друг другу. И энергии на поддержание такой постоянной фоновой активности мозга уходит в 20 раз больше, чем на осознанную реакцию на какой-либо внешний стимул! Заслуга исследователей группы Райхла в том, что им опытным путём удалось подтвердить существование такого пассивного режима работы мозга и нейронной сети, отвечающей за внутреннюю организацию мозга в этом состоянии (default mode network, DMN). Предполагается, что именно DMN обеспечивает гибкость мышления, помогает творческому самовыражению, устанавливает глубокие связи с внутренним «я» и окружающим миром, активирует цепи социальных связей, способствует более чёткому проявлению смутных воспоминаний, объединяет прошлое, настоящее и будущее. В её функционал входит и подготовка человека к сознательным действиям, планирование им будущих событий. Исследования также подтвердили, что на мысленные мини-путешествия, которые «организует» DMN и которые не связаны с конкретными текущими задачами, но имеют принципиальнее значение для интеллектуального развития человека, приходится приблизительно около половины времени его бодрствования.

Согласно Райхлу и его последователям, кроме «тёмной энергии мозга», или дефолт-сети (DMN), управляющей мышлением, существуют ещё две важнейшие мозговые нейронные сети: сеть выявления значимости (salience network, SN) и центральная исполнительская сеть (executive control network, ECN). Первая из них отвечает за способность выбирать самое важное из потока информации, вторая — за контроль реакции на различные стимулы. Несколько лет назад стэндфордский нейрофизиолог Эшли Чен (Ashley C. Chen), в свою очередь, провела серию экспериментов на томографе и доказала, что DMN, с одной стороны, и SN вместе с ECN, с другой стороны, являются антагонистами по отношению друг к другу. Имеется в виду следующее: при активации сети выявления значимости и центральной исполнительской сети одновременно происходит подавление дефолт-сети, отвечающей за мышление. Человек сосредоточен на поиске и отборе наиболее значимой для себя информации, но его мыслительный аппарат (DMN) при этом как бы отключается.

Таким образом у центениалов, большую часть своего времени пребывающих в состоянии поиска и потребления «легко усваиваемого» контента, активируются сеть выявления значимости и центральная исполнительская сеть. Это означает, что энергия, отвечающая за мышление, не поступает. То есть их мозг «впадает в спячку». Молодые люди, постоянно находящиеся в социальных сетях, мыслят стереотипно, шаблонно, поскольку их основной «сервер мышления» (DMN), ответственный за креативность, отключен. Необходимого интеллектуального развития не происходит. На сегодняшний день уже около 40% детей (до 16 лет) в США и России почти постоянно находятся в режиме онлайн. 17-18-летние молодые люди всего мира проводят в сетях около 60-70% своего времени. Что же ждет человечество, если третья его часть, представляющее собой самое молодое поколение, предпочитает не думать, а только потреблять готовую и самую примитивную информацию?

Важно знать и следующее. Для настоящей активации дефолт-сети (DMN), отвечающей за мышление, требуется не менее 23 минут! Если такого времени нет, то мозг продолжает работать в другом режиме. Среднестатистический современный взрослый человек посредством телефона проходит в день около 80 онлайн-сессий. Это значит, что он отвлекается на потребление информации каждые 15 минут, и его мозг по определению не способен включать свою дефолт-систему на полную мощность. Согласно психологу Ларри Розену и неврологу Адаму Газзали, написавшим книгу «Рассеянный ум. Как нашему древнему мозгу выжить в мире новейших цифровых технологий», девять из десяти студентов используют свои ноутбуки во время занятий в неакадемических целях; а сотрудники компаний тратят половину рабочего дня на проверку электронной почты, даже если им не приходят соответствующие уведомления. Профессор Калифорнийского университета Глория Марк (Gloria Mark), проводившая исследования в сфере продуктивности труда и личной мотивации, в своей книге «Мультизадачность в эпоху цифровых технологий» утверждает, что люди на рабочем месте отвлекаются каждые три минуты, а по-настоящему сфокусированы на результате только 30-40 минут в рабочие сутки.

Что касается центениалов, то здесь ситуация не менее тревожная. По данным исследований Розена и Газзали, в течение дня подростки проверяют свои телефоны около 150 раз, то есть каждые 6-7 минут с момента пробуждения. При этом они уверены, что могут переключаться одновременно между 7 видами медиа (разными каналами). Эти же авторы описывают и новые виды психических расстройств, которые не существовали в доцифровую эру. Среди них:

-

«Синдром ложного вызова», когда человек принимает какие-либо звуки за звонок телефона, хотя он молчит.

-

FOMO (fear of missing out) – боязнь пропустить какую-либо важную новость или интересную возможность, возникающую при постоянном просмотре обновлений в сетях.

-

Номофобия (от no mobile-phone phobia) – страх потерять свой телефон. Невозможность воспользоваться телефоном в течение 10 минут вызывает у большинства современных подростков повышенную тревогу.

При том, что наличие телефона современного молодого человека успокаивает, оно же делает его… глупее. Именно к такому выводу пришли ученые, исследовав результаты тестирования трех групп студентов. Первой из них предложили оставить телефоны за пределами аудитории; вторая группа могла оставить их в сумках, но не на столах; а третья группа держала их на столах, но экранами вниз. Выяснилось, что местоположение телефона непосредственно влияет на объем оперативной памяти испытуемых и подвижность их интеллекта. В случае, когда телефон лежал рядом, молодые люди в буквальном смысле глупели.

Выводы, представленные участникам ВЭФ-2020, звучат примерно следующим образом:

-

Изменения в потреблении информации влияет на мозг человека. Мир разделяется не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых.

-

В условиях глобальной цифровизации меняется структура социального взаимодействия. Переход от вертикальных систем в управлении и социальности, где есть верх и низ, к «горизонтальному» обществу влечет за собой потерю навыков к обучению.

-

Изменения в коммуникациях вызывают цифровой аутизм, неразвитость эмоционального интеллекта и цифровую зависимость.

-

Общая установка на гедонизм при неумении строить образы будущего ведет к тому, что люди неадекватно реагируют на свои провалы и рассчитывают на легкий успех. Всё это негативно сказывается на экономике и развитии цивилизации в целом.

Итак, становится очевидным, что тема необыкновенных природных способностей цифровых аборигенов слишком перегрета. Классический университет с его парами, досками и мелом часто обвиняют в консерватизме. Но прежде чем менять кардинально систему обучения, нужно всё хорошо обдумать, поскольку основные риски и последствия цифровизации для человеческого мозга, когда-то звучавшие как маловероятные прогнозы, нашли своё реальное подтверждение на примере не только центениалов, но и более старших поколений. Любой эксперимент должен быть оправданным. И теперь перед нами стоит вопрос: как же нужно обучать сегодняшнюю молодёжь, учитывая реалии, а не только прогнозы 20-летней давности? Об этом мы поговорим в следующем выпуске блога.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский

Для тех, кто заинтересовался темой:

-

Маркус Райхл. Темная энергия мозга. Журнал «В мире науки». 2010, № 5.

-

Ларри Розен, Адам Газзали. Рассеянный ум. Как нашему древнему мозгу выжить в мире новейших цифровых технологий. Москва: Эксмо, 2019.