«Даже если вы на правильном пути,

вас переедут, если вы будете сидеть на месте»

Автор неизвестен

«Никто не может в одиночку сыграть симфонию.

Для этого нужен целый оркестр»

Х.Э. Лаккок

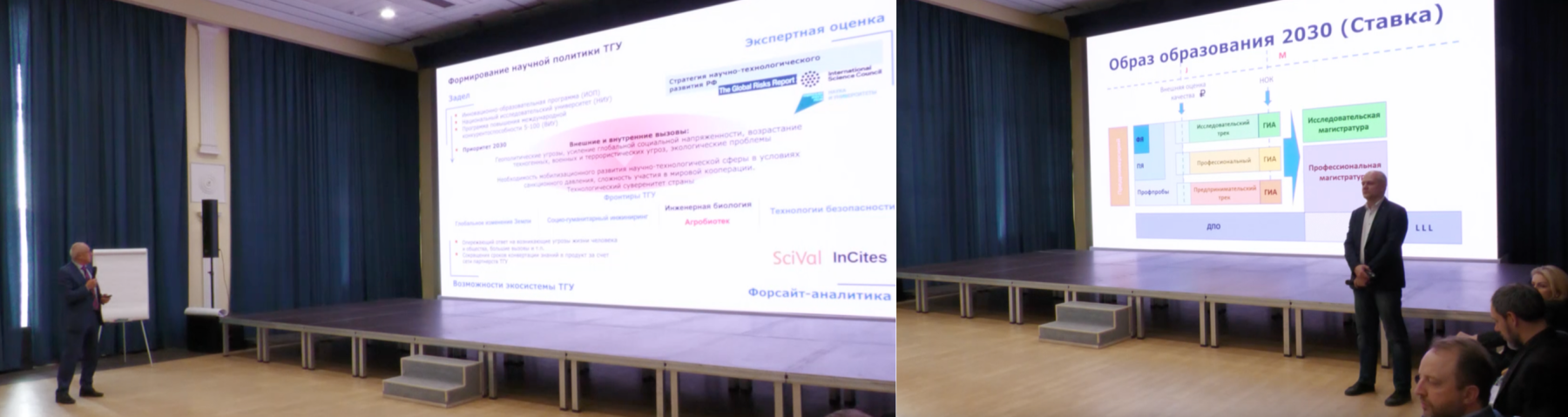

Ректор Эдуард Галажинский рассказывает об уточнении целевой модели ТГУ в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» , которая обсуждалась на недавно прошедшей в Томском государственном университете трёхдневной проектно-аналитической сессии (ПАС) при участии экспертов Социоцентра.

– Эдуард Владимирович, в предыдущем выпуске блога вы рассказывали об образовательных задачах и амбициях нашего университета, связанных с пилотными проектами. Настало время поговорить снова о целевой модели ТГУ в перспективе 2030 года, поскольку совсем недавно в университете состоялась очередная проектно-аналитическая сессия (ПАС) именно по этой теме. Понятно, что в таких мероприятиях участвует большое количество людей, но всё же не все сотрудники ТГУ. Поэтому широкой университетской аудитории наверняка будет интересно узнать, как проходила эта сессия и к каким решениям она пришла. Ведь, так или иначе, они отразятся на работе каждого сотрудника.

– Надо сказать, что к словосочетанию «проектно-аналитическая сессия» или «стратсессия» у нас привыкли так же, как и к «пилотным программам». Наш университетский народ этим уже не удивишь. Масштабные мероприятия такого плана проходили и раньше. Например, когда ТГУ боролся за своё место под солнцем в «Проекте 5-100». Поэтому в этот раз настройка на напряженную трёхдневную рефлексивную работу произошла очень быстро, буквально в первые час-полтора пленарного заседания. Главной целью стратсессии был максимально объективный анализ политик и текущих стратегических проектов ТГУ в рамках государственной программы «Приоритет 2030» для их своевременной корректировки и целевой модели университета в целом.

В сессии приняли участие руководители структурных подразделений ТГУ и ведущие ученые университета, отвечающие за реализацию стратегических проектов, представители администрации Томской области, других томских вузов, крупных организаций региона, Сбербанка. Мероприятие модерировали три эксперта Социоцентра – оператора крупнейших государственных программ развития в сфере науки и высшего образования в РФ, в том числе и программы «Приоритет 2030». Это люди из университетской научной среды, имеющие большой опыт практической экспертной работы. Их цель не проводить проверки, не отправлять отчеты и не выдавать «золотые решения» по каждому из поставленных на сессии вопросов, но организовать проблемно-ориентированную коммуникацию. То есть помочь нам отрефлексировать сложные и узкие места, задать неудобные вопросы, чтобы мы все вышли из зоны комфорта и посмотрели на свои задачи и приоритеты с нового ракурса, помочь нам пересобрать стратегические проекты и политики, отраженные в программе развития ТГУ.

Понятно, что ЗАЧЕМ, КУДА и КАК двигаться, может решить только сам коллектив университета, знающий свои особенности, а также специфику территории, на которой находится вуз. Чтобы решение оказалось действительно релевантным поставленной задаче, нужна живая, проблемно-ориентированная коммуникация. С другой стороны, сами эксперты нуждались в определённой «установке», которая должна была помочь им понять особенности нашего университета, Большого университета Томска и региона в целом. Именно на это и были ориентированы доклады пленарного заседания.

Так, Людмила Михайловна Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию, задала региональную рамку проектно-аналитической сессии. Она сразу отметила, что наша научно-исследовательская среда с 2012 года построена по формуле Большого университета. По сути, это альянс всех научных и образовательных организация Томской области. На определенном этапе томским вузам понадобилась со-масштабность государственным и региональным задачам, которую можно достичь лишь общими усилиями. С другой стороны, госкорпорациям так же удобна одна «точка входа». В настоящее время Большой университет Томска стратегически идет к тому, что в нашем городе будут обучаться 80–100 тысяч студентов. Общий бюджет Большого университета составит около ста миллиардов рублей. Эти цифры и ресурсы уже объявлены Правительству РФ. Власть, предприятия и научно-образовательный комплекс региона нашли возможность совместить свои повестки. Томский научно-образовательный сектор воспринимает вызовы на границе региона и страны в рамках своих стратегических направлений, исходя из имеющихся компетенций. Это химия и новые материалы, инженерия биология, агробиотехнологии, электроника, энергия будущего, анализ больших данных, искусственный интеллект, дата сайенс. Такой подход уже позволил получить финансирование на создание в Томске передовых инженерных школ.

Людмила Михайловна подчеркнула, что Большой университет и томский научно-технологический сектор в целом реализуют не только региональную, но и федеральную повестку, поскольку представленные в регионе предприятия – это прежде всего госкорпорации, которые масштабируют вузовские разработки. А что такое федеральная повестка? Это ответственность за технологическое лидерство по определенным направлениям. А значит, это и ответственность за экономические показатели и развитие инфраструктуры. К 2030 году должны появиться 10 крупных объектов инфраструктуры, включая несколько инжиниринговых центров и промышленных кластеров. Должны быть разработаны и внедрены более 30 новых технологий. В конце своего выступления Людмила Михайловна оптимистично заметила, что в определенном смысле время меняется к лучшему, поскольку раньше такого большого внимания к науке и образованию Томска не было. И это несмотря на то, что наука и образование здесь существовали всегда. Поэтому нам всем нужно не подкачать.

– Если говорить, что Томск – это особенный регион, поскольку здесь реализуется и региональная, и федеральная повестка, то что это означает конкретно для ТГУ?

– Для нас это означает сразу два момента. Во-первых, мы готовим кадры не только для региона, но и в целом для отрасли. И, во-вторых, мы разрабатываем технологии и продукты, которые нужны и региону, и стране. Так, например, совсем недавно ТГУ и томский инженерный химико-технологический центр (ИХТЦ) подписали с Минпромторгом РФ соглашение о разработке стратегии развития химической отрасли до 2035 года, которое они будут разрабатывать вместе с партнерами.

Для информации:

Важным блоком в подготовке стратегии развития химической отрасли является анализ современных методов и эффективных подходов к подготовке кадров в вузах. Так, по данным Российского союза химиков, отрасли не хватает 180 тыс. специалистов, а к 2030 году эта цифра может вырасти до 285 тыс. человек. Учебные заведения Томской области ежегодно выпускают до 10% всех молодых специалистов отрасли.

По материалам статьи в Интерфакс

– Про целевую модель Томского государственного университета и про то, что она должна постоянно корректироваться и дорабатываться с учетом изменений, происходящих во внешней и внутренней средах, вы уже говорили не раз. Какие корректировки в целевой модели делаются сейчас?

– Постоянно корректируется не только целевая модель университета, но и программа «Приоритет 2030» в целом, поскольку меняются внешние и внутренние политические и экономические контексты, поступает обратная связь от университетов, развивается коммуникация с представителями-лидерами отраслей и внутри университетского сообщества. Всё это приводит к изменению тех или иных показателей программы, её перенастройке. В настоящее время в целевой модели развития нашего университета фокус сделан на вызовах, связанных с новым технологическим укладом и необходимостью обретения Россией полного технологического суверенитета. Мы видим, что новые технологии принципиально меняют все четыре основные сферы: окружающую среду, человека, общество и техносреду. По этим четырем блокам и были в своё время определены ключевые проекты университета.

То, что происходит сейчас, можно назвать второй итерацией пересборки этих проектов. Тема технологического суверенитета в нашей программе развития присутствует с 2013 года – времени нашего захода в «Проект 5–100». Уже тогда было понятно, что в этом технологическом переломе могут выиграть только большие системы, которые складывают сразу весь стек технологий. И в конкуренции с США и Китаем, пожалуй, только Россия имеет шансы на складывание таких технологических стеков.

В своё время эксперты Международного совета ТГУ убеждали нас, что конкуренция между ТГУ и ТПУ непродуктивна, поскольку за рубежом никто не знает эти университеты среди 30 тысяч вузов мира. И на мировой образовательной карте они могут быть замечены, если только между ними сложится какая-то кооперация. Именно в таких дискуссиях и рождался концепт Большого университета Томска и его отстройки в международном образовательном пространстве. В общем, это именно тот случай, когда масштаб имеет значение. Эту идеологию мы предложили и членам университетского консорциума Большой университет в 2014 году. И сама жизнь подтвердила правильность такой ставки. И сейчас каждый раз мы ставим перед Большим университетом задачи, каждая из которых превышает возможности отдельного участника этого консорциума томских вузов. Идет постоянная работа по сверке приоритетов. В 2019 году была первая такая сверка: три дня мы обсуждали возможную стратегию развития Большого университета. В результате мы выиграли всё, что можно тогда было выиграть в российских проектах. До сих пор мы сохраняем разнообразие и автономию вузов, но объединяем их инфраструктуры. Это позволило открыть в Томске три инженерных школы при том, что за Уралом их всего четыре! Это инженерные школы по микроэлектронике, новой энергетике и агробиотехнологиям.

Кроме экосистемности, наша программа развития, как университета прорыва, строится на принципе ориентации на технологическое лидерство в определенных сферах, что сочетается с целью обретения Россией технологического суверенитета. Тот, кто сегодня разрабатывает новейшие технологии – квантовые, с применением искусственного интеллекта, биотехно, – претендует на лидерство. Университеты мирового класса устроены как своего рода мегамашины по производству знаний, науки и технологий. ТГУ – это классический университет, где около трети от общего кластера образовательных направлений занимает социогуманитарный блок. Соответственно, треть занимают естественные науки и треть – «противоестественные», включая физмат и 4 инженерных факультета, а также большой блок IT. Наша сила – в объединении различных исследовательских баз. Одной из фокусировок программы развития ТГУ стала и тема качества жизни, поскольку Четвёртая технологическая революция кардинально меняет и это качество. Она меняет среду обитания, самого человека, техносреду и общество. Происходит становление гибридной реальности, трансформация природы человека. Университет-лидер должен не только успевать реагировать на все эти вызовы и новые тренды, но и стараться опережать их в своих прогнозах и корректировках программ развития.

– Что может помочь студентам реально почувствовать, что они учатся в экосистемном и лидерском университете?

– Например, то, что Томск – это, наверное, один из немногих, а может, и единственный регион, где студент-первокурсник может получить кампусную карту и прийти по ней в любой университет. Или, скажем, в библиотеку Большого университета, объединившую библиотечные ресурсы всех томских вузов. За этим стоит полтора года совместной работы с другими вузами в плане безопасности персональных данных и много чего ещё. Студент, магистрант или аспирант, приезжая в Томск, получает доступ к инфраструктуре всего образовательного комплекса, что делает обучение привлекательным для него. Это 19 аспирантских школ, диссертационный советы, сетевая программа повышения квалификации. Проект кампуса Большого университета Томска возник как следующий шаг по созданию общей среды на базе томской внедренческой зоны (ТВЗ). Конечно, пока этот процесс идёт сложновато, но мы надежды не теряем. Мы хотим, чтобы Томск стал одним из ключевых центров генерации знаний и технологий нового техноуклада. Отсюда будут вытекать и соответствующие инфраструктурные решения.

– Сколько команд участвовали в ноябрьской проектно-аналитической сессии? Какие конкретно задачи стояли перед ними?

– Изначально было шесть команд, каждая из которых работала над целевой моделью нашего университета минимум 2030 года, какой она видится нам сегодня. Но у каждой команды был свой объект изучения, свой фокус видения и сборки этой модели. Вот эти фокусы: управление эволюцией ТГУ как экосистемного университета; образовательная политика ТГУ; научно-исследовательская политика ТГУ в области инноваций и коммерциализации разработок; управление человеческим капиталом ТГУ; стратпроект № 1, касающийся инженерной биологии; а также остальные три стратегических проекта. Имеются в виду стратпроекты по глобальным изменениям Земли (климату, экологии и качеству жизни), технологиям безопасности и соцгуму. Согласно установке экспертов, все команды должны были работать в четырёхтактной матрице задач: 1) провести диагностику текущего состояния своего объекта рефлексии; 2) выявить имеющиеся у него ресурсы; 3) определить его «дефициты»; 4) установить причины этих «дефицитов». Именно такой подход и должен был позволить командам участников сессии ответить на главные вопросы: каким они видят будущее ТГУ в 2030 году, имеющего сегодня определённый «багаж», и каковы критерии достижения этого будущего состояния. К сожалению, в рамках этого блога невозможно подробно описать весь ход проектно-аналитической сессии. Есть смысл остановиться только на самых общих выводах команд с акцентом на их видении целевой модели ТГУ к 2030 году, а также на существующих «дефицитах», которые необходимо будет преодолеть для реализации этой модели в каждом из заданных контекстов.

– Тогда, наверное, стоит зайти с самого широкого контекста и начать с команды, в фокусе которой было управление эволюцией экосистемы?

– Хорошо, зайдём широко. Тем более что эта группа и выступала первой в итоговой части сессии. Она отметила следующее. Большой университет Томска (БУТ), создание которого было в значительной степени инициировано ТГУ, останется той структурой, которая будет влиять одновременно на развитие и региона, и нашего университета. Одна из амбиций состоит в том, чтобы к 2030 году БУТ стал третьим университетом федерального значения и управлялся отдельным указом Президента РФ, так же как МГУ и СПбГУ. Содержательно это означает, что томский регион, обладающий такой экосистемой, должен стать одним из 50 мировых центров генерации научного знания и новых технологий, таких, например, как западноевропейский треугольник «Эндховен – Лёвен – Аахен». Томская экосистема здесь не столько самостоятельная «ставка», сколько условие реализации других трех комплексных ставок: по направлениям суверенных технологий (биотех, химия и новые материалы, социально-гуманитарные технологии); в образовании (подготовка будущих специалистов с лидерами отраслей, новые технологии в образовании, адаптивные технологии); в инновациях (коммерциализация и трансфер технологий, управление знаниевым активом).

Ещё одна амбиция, сформулированная данной группой, – создание общеуниверситетской «БУТовской» докторантуры и аспирантуры. При этом основными дефицитами на сегодняшний день являются: отсутствие синхронизации между управленческими механизмами и решениями как в рамках университета, так и в рамках экосистемы; необходимость новых нормативно-правовых механизмов (например, касающихся передачи финансовых средств и материальных активов); сложность интеграции деятельности с участниками экосистемы различной ведомственной принадлежности и носителями разной корпоративной культуры; отток талантливой молодёжи в центральные регионы; разрыв компетенций преподавателей с потребностями лидеров отраслей.

– Какой будет образовательная политика ТГУ 2030 года?

– Структура образования – 2030 предполагает три уровня: «предуниверсарий», ядро подготовки и профориентацию. На каждом этапе будут учитываться как образовательные, так и профессиональные результаты. После выпуска студенты должны быть готовы к исследовательской или профессиональной магистратуре. При этом упор будет делаться на междисциплинарности и включении в образовательный процесс новых технологий: цифровых, искусственного интеллекта. Это, а также полученные навыки коммерциализации исследований помогут студентам лучше адаптироваться к потребностям современного рынка. Реализация новых стратегий потребует самого активного участия партнёров из индустрии и подготовки новых преподавательских кадров. Практика показывает, что совместная работа университетов и партнёров позволяет создавать программы, которые действительно соответствуют запросам времени. Если говорить о целевых показателях, то к 2030 году планируется, что 30% программ будут новыми, 40% студентов – обучаться на платной основе, а все выпускники новых программ пройдут внешнюю оценку. Результаты образования будут рассматриваться не только в компетентностном аспекте, но и в ценностном. Кроме того, в них будут «зашиты» коды нашего региона и страны.

Важно заметить, что процесс отработки образовательной модели ТГУ – 2030 уже начался в формате пилотных программ. Создан и инструмент проектирования новых и перезапуска «старых» программ – лига РОП. Вместе с тем зафиксирована и проблема. Это конфликт новой нормы как новых стандартов и новой образовательной культуры с прежней системой, в которой ещё существует основная часть реализуемых в университете программ. Эту задачу нужно будет решать.

Новая норма будет касаться и образовательных задач по подготовке исследователей. Раньше ТГУ набирал студентов после того, как набирали их столичные исследовательские университеты типа МФТИ, МИФИ, не говоря уже об МГУ или СПбГУ. Сейчас требования к ТГУ как исследовательскому университету другие. Соответственно, должны быть другие – более высокие – требования к образовательным программам ТГУ в части формирования исследовательских компетенций у студентов. Традиционная модель исследовательской подготовки дополняется новыми треками – профессиональным и предпринимательским. Эти направления нацелены на развитие гибких навыков у студентов и предлагают экспериментальные форматы, которые ещё предстоит масштабировать.

Ещё один важный момент: образовательные программы теперь должны не только давать теоретические знания, но и обеспечивать конкретные результаты подготовки, которые важны для работодателей. Это требует внешней оценки качества подготовки студентов. Но оценивать, по мнению группы, занимавшейся разработкой образовательной политики ТГУ, должны только те лидеры отраслей, которые реально вкладываются в подготовку будущих профессионалов. Кроме уже отмеченных проблем остаются вопросы, связанные с кадровым дефицитом, старой образовательной парадигмой и необходимостью новых стратегических партнёров.

– Какими из сегодняшнего дня видятся научные и инновационные политики ТГУ к 2030 году?

– К тому времени ТГУ должен стать в полной мере университетом научного и технологического фронтира — одним из ключевых центров научно-образовательного, технологического и инновационного развития Евразии. На сессии были представлены три основных принципа, на которых выстраиваются и будут реализовываться соответствующие этой амбиции политики.

Принцип интеграции науки и образования предполагает функционирование в ТГУ необходимого количества молодёжных лабораторий, магистерских программ исследовательского типа, индустриальной аспирантуры, грантовой и стипендиальной поддержки исследований и разработок студентов и молодых ученых, студенческих научных сообществ, цифровых кафедр и «школы PI» как школы ключевых исследователей – будущих руководителей передовых лабораторий.

Принцип сетевого взаимодействия воплотится в новом этапе развития Большого университета Томска, ещё более слаженной работе Комитета по научной и инновационной политике ТГУ, а также Консорциума стратегических проектов, увеличении сети стратегических партнеров.

Третий принцип – это принцип продуктового разнообразия, обеспечиваемого как уже созданными, так и будущими томскими инжиниринговыми центрами, научно-исследовательскими лабораториями, малыми инновационными предприятиями и региональным центром трансфера технологий.

Планируется, что к 2030 году ТГУ будет удерживать свои лидерские позиции по научным публикациям и продолжит входить в топ-10 университетов России. Разработки ТГУ будут использоваться национальными компаниями при создании наукоёмких и масс-маркет продуктов в рамках импортозамещения и импортоопережения. Основными направлениями прорыва ТГУ станут: оборонные технологии, химия и новые материалы, микроэлектроника, квантовые технологии, биотехнологии, высокие социогуманитарные технологии. Предполагается, что доля исследователей в общей численности научно-педагогических работников ТГУ достигнет не менее 50%. Из них 75% – это исследователи до 39 лет. Выявленные проблемы и дефициты: старение лидеров научных школ, недостаток исследователей и предпринимателей с высоким потенциалом; многозадачность и инерционность, а также отсутствие доступа к оборудованию класса мега-сайенс.

– Эдуард Владимирович, информация была очень плотная, хотя до стратегических проектов, обсуждаемых на сессии, наш разговор ещё не дошел. Наверное, стоит поговорить о них отдельно, чтобы читатели смогли осмыслить всё это более глубоко.

– Согласен. И хорошо бы не просто осмыслить, но ещё и представить целевую модель собственной профессиональной деятельности в контекстах тех политик ТГУ, о которых мы здесь говорили.

Продолжение следует.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский,

член Совета по науке и образованию при Президенте РФ,

вице-президент РАО,

вице-президент Российского союза ректоров

Записала беседу и подобрала информационные материалы

Ирина Кужелева-Саган

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «СЛОВО – РЕКТОРУ»