Предлагаю вниманию читателей рубрики доклад, с которым я выступал на майском торжественном Учёном совете ТГУ, посвященном роли студенческой молодёжи в становлении и развитии Императорского Томского университета, а затем – Томского государственного университета.

Национальный исследовательский Томский государственный университет, которому в этом году исполняется 140 лет, с самого начала своего существования был своего рода «плавильным котлом» для молодых представителей разных регионов России, различных социальных слоев населения. Получить образование в Томске продолжает стремиться молодежь не только из Сибири, но и из других регионов страны, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря этому Томск, которому в следующем году исполнится 415 лет, остаётся вечно молодым – студенческим - городом. Томский университет с первых же лет своего существования оказывал огромное социокультурное влияние на развитие Томска и всего региона.

Первые профессора Томского университета – это молодые и амбициозные люди. Будучи в основном воспитанниками Казанского, Московского, Варшавского, Харьковского университетов и Военно-медицинской академии, они перебрались в Томск, чтобы не только развивать науку саму по себе, но и создавать университет как подлинный научно-образовательный центр в азиатской России. Университет, в который они приехали работать, ещё не имел своих собственных традиций, как другие российские вузы. Эти традиции первым профессорам только предстояло сформировать вместе со своими учениками – первыми студентами.

Подавляющая часть студентов, особенно в первые десятилетия после открытия университета в 1888 году, были уроженцами европейской России и Кавказа. Доминировали дети духовенства, дворян и чиновников. Женщин в университет до 1906 года не принимали вообще, после 1906 года они принимались только вольнослушательницами, а с 1913 года – и действительными студентами. Женатые абитуриенты не могли стать студентами университета. Разрешение на вступление в брак студентам давал сам ректор университета и только после представления ими всех необходимых документов, удостоверяющих, что студент действительно может содержать семью.

Устроитель Томского университета Василий Маркович Флоринский приложил максимум усилий, чтобы обеспечить образовательный процесс на высоком уровне, как и его первые профессора – физик Николай Александрович Гезехус (первый ректор университета), ботаники Сергей Иванович Коржинский и Василий Васильевич Сапожников (один из последующих ректоров), химик Станислав Иосифович Залесский, зоолог Николай Феофанович Кащенко, физиолог Владимир Николаевич Великий, медики Михаил Георгиевич Курлов и Эраст Гаврилович Салищев и другие.

Один из выпускников первого набора студентов Игнатий Конаржевский позднее писал: «Надо отдать вполне заслуженную справедливость и честь господам профессорам первого выпуска Томского университета (…) за то, что сумели вести дело преподавания так, что у нас не было, не существовало de facto преподавателей или безмолвных слушателей, а были действительно искренне любящие науку профессора и студенты, часто взаимно обменивавшиеся друг с другом своими мыслями».

Несмотря на удаленность Томска от научных центров европейской России и Западной Европы, профессора первого вуза в азиатской России прилагали всяческие усилия к тому, чтобы быть в курсе новейших достижений науки и транслировать их на своих лекциях и практических занятиях студентам.

Насколько быстро новации в науке становились известными и брались на вооружение учеными Томского университета, говорит следующий факт. 8 ноября 1895 г. немецкий ученый Вильгельм Конрад Рентген сделал первые снимки с помощью открытого им излучения, названного по его имени «рентгеновским». Газета «Сибирский вестник» в номере за 25 февраля 1896 г., т.е. всего через 3,5 месяца (а ведь железная дорога до Томска еще не была проведена!) сообщила своим читателям: «На днях профессор физики Томского университета Ф.Я. Капустин (кстати, выпускник Петербургского университета, племянник Д.И. Менделеева, женатый на родной сестре изобретателя радио А.С. Попова) провел в физическом кабинете опыты фотографирования по способу Рентгена; опыты дали благоприятные результаты». В следующем году при терапевтической клинике университета была открыта одна из первых в России рентгеновская лаборатория, для которой был приобретен Гриссоновский рентгеновский аппарат; был открыт и фотографический кабинет. Одни из первых в России опытов по изучению радиоактивности природных объектов были также проведены в Томском университете. Ими руководил профессор-химик Пётр Павлович Орлов, и ему помогали его студенты.

Таким образом, уже в первые годы существования университета студенты имели возможность заниматься научно-исследовательской работой под руководством профессоров. «Почти все профессора, за неимением подготовленных помощников, производили всякие опыты и вели все практические занятия со студентами самолично, – вспоминал студент первого набора, а впоследствии профессор Томского университета, Сергей Михайлович Тимашев. – Благодаря этому студенческие работы отличались особенной успешностью, продуктивностью. Постоянное общение с профессорами, близость к ним, как-то животворили работу, поддерживали энергию и развивали особый интерес к научным занятиям». Лучшие студенческие работы в то время отмечались золотыми и серебряными медалями и почетными отзывами.

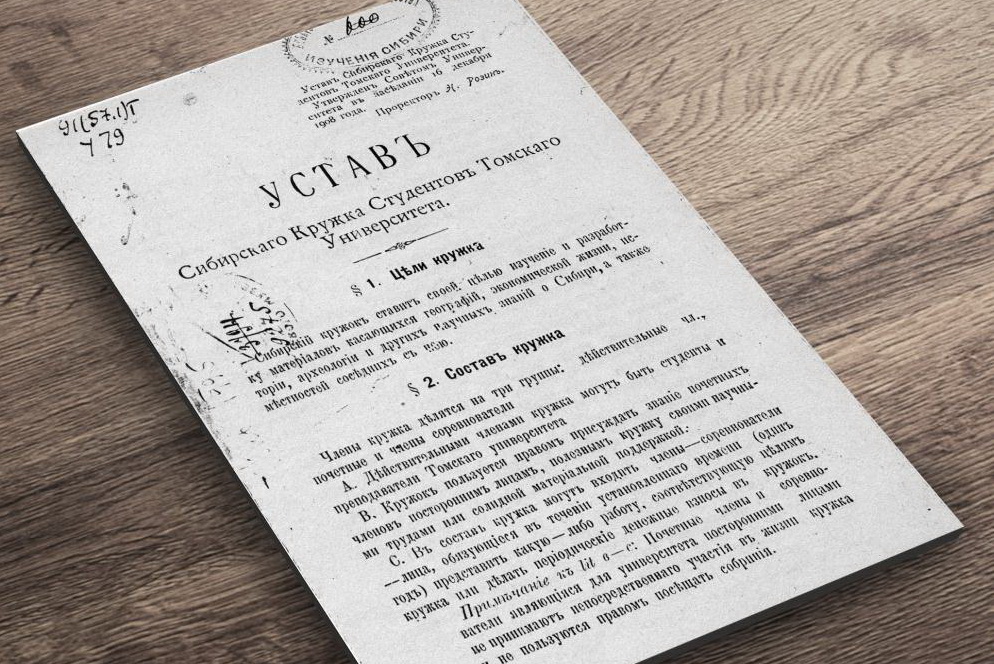

Важным фактором приобщения студентов к занятиям наукой было их участие в работе научных кружков. В Томском университете они стали создаваться в начале XX в. Самыми первыми были философский и экономический кружки, организованные по инициативе профессоров юридического факультета в 1904 г.

Большую роль в приобщении студентов медицинского факультета к научно-исследовательской работе играло «Пироговское студенческое медицинское общество», созданное в Томском университете в ноябре 1908 г. В Императорском Томском университете начинал свою деятельность и будущий первый президент Академии медицинских наук СССР, выдающийся нейрохирург, тогда ещё студент 2 курса медицинского факультета Николай Нилович Бурденко.

Однако преподаватели и студенты не замыкались только на научной и учебной деятельности. Большой популярностью в Томске пользовались концерты, в которых принимали участие, главным образом, студенты. Здесь читались отрывки из художественных произведений, исполнялись песни, ставились сцены из пьес. Эти концерты несли не только культурно-просветительскую функцию, но и имели благотворительные цели – сбор средств в пользу нуждающихся студентов.

Нередко устраивались и студенческие вечеринки. Бывший студент юридического факультета Н. Зарницын вспоминал: «…На дворе мороз. А где-нибудь среди полусонных обывательских домов непринужденно, из открытых форточек, несется стройная молодая, полная юных переживаний песня… Хмель туманит головы. Расходятся далеко за полночь, а выручку с вечеринки несут в земляческую кассу».

По инициативе студентов создавались землячества, число которых доходило до 30. Землячества – своего рода органы студенческого самоуправления, занимавшиеся, главным образом, оказанием материальной помощи студентам и удовлетворением их культурных потребностей. С этой целью, например, организовывались благотворительные вечера не только в Томске, но и в тех городах, откуда приезжали на учебу в Томск студенты.

Наиболее заметным и памятным явлением были ежегодные университетские праздники, или «университетские акты», которые устраивались 22 октября в день освящения Университетской домовой церкви в честь иконы Казанской Божией Матери. В этот же день проводились студенческие вечера, на которых гостей было столько, сколько вмещал зал. Профессора университета совместно со студентами принимали участие в проведении юбилейных торжеств, посвященных памяти русских поэтов, писателей и общественных деятелей. Большим успехом в городе пользовались благотворительные вечера. Они могли проходить в виде публичных лекций, камерных концертов или тех же студенческих вечеров.

Таким образом, Томский университет и его профессура и студенчество оказывали самое благоприятное влияние на культурную жизнь города, способствуя его превращению не только учебно-научный, но и культурный центр Сибири.

Продолжение следует