Недавно мне пришлось отвечать на вопросы одного из отечественных журналов, освещающего темы университетского управления. Ниже я предлагаю читателям моего блога полный вариант ответов на них.

– Экспертами и исследователями систем управления университетами из разных стран отмечается усиление административных начал в вузовском менеджменте, что приводит к более жесткой централизации, бюрократизации многих процессов, сужению зоны академического управления. Есть ли альтернатива такому сценарию развития управления университетами?

– Действительно, академическое сообщество, как отечественное, так и зарубежное, обеспокоено подобными негативными тенденциями. Об этом мы можем судить по многочисленным статьям и целому ряду книг. В том числе такой, как «Университет в руинах» Билла Ридингса. Иными словами, это общемировые процессы, обусловленные «беспощадными приоритетами глобального капитализма», как пишет Терри Иглтон в своей нашумевшей статье «Медленная смерть университета». Ключевая проблема – это вполне сформировавшееся отношение государства к вузам как производственным «корпорациям» со всеми вытекающими отсюда последствиями: жесткой отчетностью, системой KPI, требованиями коммерциализации и прочим. До определенного времени академические структуры – как наследники гумбольдтовских традиций – были относительно неприступными бастионами для государственной бюрократии.

«Час икс» настал тогда, считает д-р Иглтон, когда Стэнфорд и MIT создали модель приносящего доход университета и на собственном опыте продемонстрировали ее жизнеспособность и эффективность. Однако последующая практика ее апробации в США и других странах показала, что она применима далеко не ко всем вузам. Во многих случаях она приводит к сокращению академических свобод, подмене настоящих научных достижений их имитацией и даже вытеснению интеллектуалов из вузовских систем посредством чрезмерного контроля за их профессиональной деятельностью. Биографии многих ученых с мировыми именами могут служить примерами последнего. В частности, известен «парадокс Перельмана» – гениального математика, который был вынужден уйти из НИИ из-за низких формальных показателей: не публиковался и не выступал с докладами в «нужном» количестве в угоду своему желанию заниматься решением только одной задачи – доказательством гипотезы Пуанкаре. В результате был удостоен международной Филдсовской премии – своего рода Нобелевской премии для математиков – и его работу журнал Science признал главным научным прорывом 2006 года. Можно только догадываться, смог бы Григорий Перельман достичь этого успеха или нет, если бы отвлекался на решение других задач, включая предоставление своевременной отчетности в НИИ.

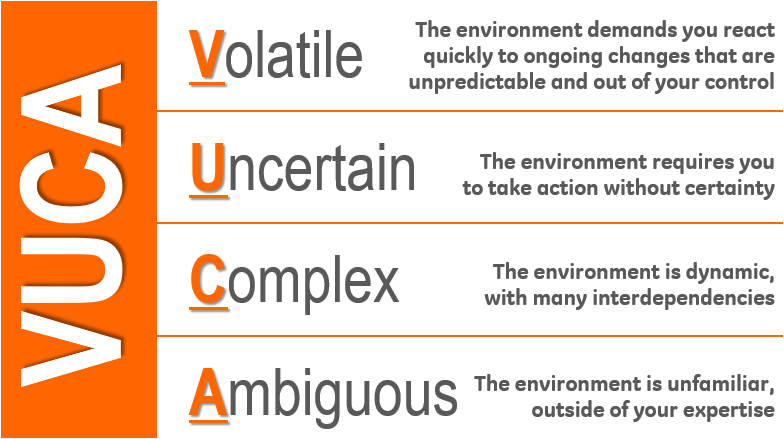

Несмотря на очевидные негативные последствия подхода к университетам как «корпорациям», он остается по-прежнему востребованным со стороны государства в силу своей кажущейся «прозрачности», «удобства» и экономической «эффективности». Справедливости ради надо заметить, что при всей критике академическим сообществом такого управленческого подхода, какая-либо другая целостная и внутренне непротиворечивая модель вузовского менеджмента, соответствующая сегодняшнему VUCA-миру (Volatility – изменчивость, Uncertainty – неопределенность, Complexity – сложность, Ambiguity – неоднозначность), пока никем не предложена и, тем более, не апробирована.

Попытки уйти от бюрократизации в сторону почти ничем неограниченных академических свобод в отдельных случаях удаются, но происходят, главным образом, в частных, а не государственных университетах. Такие прецеденты не могут, да и не должны стать общей практикой. Ибо тогда неизбежна другая крайность – полная зависимость университетского управления от личных предпочтений, оценок и самооценок вузовских преподавателей и сотрудников.

Означает ли все это, что на сегодняшний день не существует факторов, которые могли бы в той или иной степени притормаживать и минимизировать прогрессирующую бюрократизацию вузовского менеджмента? Уверен, что они есть. И, прежде всего, это внутренние управленческие ресурсы самих университетов. В частности, введение принципов shared governance, или «разделенного управления», там, где это только возможно: при разработке Устава и корпоративной культуры вуза, его «дорожных карт», коллективного договора, положений внутриуниверситетских конкурсов научных исследований и различных проектов; подготовке серьезных мероприятий (конференций, фестивалей, юбилеев) и так далее.

Это может быть и введение механизмов, смягчающих жесткость вертикальных связей и способствующих антибюрократизации внутренних коммуникаций. Например, у нас наряду с Ученым советом университета действует Административный совет, в котором участвуют не только руководители всех подразделений, но и все, кто хочет заявить о своей проблеме и узнать важные новости как можно раньше и «из первых рук».

На мой взгляд, все это подтверждает мысль о том, что университет является сложной системой не только с сильными, но и слабыми связями. Иначе говоря, университет – это уникальная организационная структура с центрами создания собственной идентичности внутри: различными институтами, факультетами, лабораториями и так далее. Их определенная автономия чрезвычайно важна, поскольку именно она и обеспечивает сохранение академических ценностей и свобод. Поэтому вузовское управление не может основываться только на иерархических системах стратегического планирования. Применение системы KPI, отражающей, главным образом, интересы внешних стейкхолдеров, должно быть разумным, чтобы столь ценные слабые связи не были тотально замещены сильными. Полагаю, что границы такого разумного применения определяются уровнем руководителей основных подразделений, но не отдельных преподавателей. И, конечно же, система KPI в идеале должна учитывать специализацию хотя бы самых крупных центров академической идентичности, имеющихся в университете (естественно-научную, социально-гуманитарную, техническую).

Анализируя сегодняшнюю внешнюю систему вузовского управления, нельзя не отметить, что наряду с тенденциями жесткой централизации и бюрократизации, начали, наконец, проявляться и некоторые признаки доверия к университетам. Я имею в виду решение правительства РФ о диверсификации существующей системы присвоения ученых степеней. С осени прошлого года уже около полусотни российских университетов, прошедших соответствующий конкурс, могут их присваивать самостоятельно. Таким образом стимулируется их ответственность в этой сфере. И это дает надежду на то, что со стороны государства будут сделаны и другие шаги, способствующие укреплению и развитию вузов как уникальных управленческих структур.

Кстати сказать, несмотря на заманчивые перспективы присвоения ученых степеней на местах, по целому ряду причин председатели наших Ученых советов по защите диссертаций (а не руководство ТГУ) первоначально приняли коллегиальное решение не присоединяться к этой инициативе. Тем не менее, внимательно отслеживая введение новой практики другими вузами, мы видим необходимость снова вернуться к общему обсуждению этого вопроса.

– Ваш университет выступил с инициативой обсуждения форматов командной работы в вузах. Возможно ли встроить проектно-командную деятельность в существующую управленческую модель? Каковы области применения этой концепции управления? В каких задачах, решаемых сегодня университетом, наиболее востребован командный подход?

– Частично я уже ответил на эти вопросы выше, рассказав о том, как мы реализуем наш внутренний управленческий потенциал. Однако прежде, чем продолжить, я бы хотел уточнить понятие «команда», пришедшее в современный менеджмент из спортивного лексикона. Я согласен с теми, кто понимает под командой группу людей с явно выраженной целевой направленностью, интенсивным взаимодействием, самоорганизацией, высокой инициативностью и продуктивностью.

Конечно, определенные противоречия между проектно-командной и административной логиками деятельности в университете существуют, в результате чего некоторые проекты остаются нереализованными. Тем не менее, работа над тем или иным важным документом управленческого характера (Уставом, коллективным договором, тем или иным регламентом) в процессе так называемых стратегических сессий у нас всегда происходит в команде. Профессиональная деятельность большинства научных сотрудников и преподавателей – это не только индивидуальная работа «в тиши» лаборатории, библиотеки или кабинета, но и совместный со своими коллегами и учениками труд. Благодаря этому реализуются самые крупные научные проекты, находящие отражения в коллективных монографиях и публикациях в наиболее престижных журналах.

Командное взаимодействие, в процессе которого осуществляется взаимный коучинг, особенно ценно при повышении профессиональной квалификации, а также в разрешении разного рода проблемных ситуаций, связанных с необходимостью разработки новых образовательных моделей и стандартов. Оно ценно также и тем, что в нем люди борются не за свое персональное влияние и личные интересы, а ориентированы на решение общей задачи; учатся договариваться друг с другом, принимать точку зрения других.

Специфика командной работы в нашем университете определяется, пожалуй, следующими чертами:

1) одновременной принадлежностью многих людей к нескольким командам, выполняющим разные задачи, где они имеют различные статусы и функции;

2) возможностью создавать собственные команды для участия во внутриуниверситетских конкурсах проектов (научных, образовательных, просветительских, творческих, спортивных и других);

3) междисциплинарным характером, обусловленным присутствием людей, представляющих различные области научного знания;

4) часто смешанным составом (преподавателей и студентов);

5) созданием условий не только для совместной работы «здесь и сейчас», но и дистанционного (сетевого) взаимодействия посредством использования компьютерных технологий и мобильной связи;

6) вовлечением в командную работу стейкхолдеров – представителей организаций-работодателей, внешних управленческих структур (администраций региона и города), сторонних экспертов;

7) способностью большинства команд к самоорганизации и саморазвитию.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский

Продолжение следует