«Безопасность и суверенитет превыше всего»

Здесь я хочу поделиться с вами возможной версией того, на что мы могли бы сделать ставку в решении выше обозначенных проблем, за что готовы взять ответственность и из чего сложить будущее региона и университета. Из общего – глобального и национального – контекстов следует, что настоящее и будущее экономики, да и всех других сфер жизни любой страны, так или иначе, сопрягаются с вопросами безопасности во всех её возможных аспектах. В цифровом сетевом обществе, в котором мы уже живем, эта безопасность обеспечивается, прежде всего, информационными технологиями.

Мы в нашем университете до сих пор ещё не разбирались основательно с безопасностью как глобальной научной и технологической проблемой, но, видимо, наступило время, когда это нужно делать. С учетом всех процессов и событий, которые происходят в мире, оказывается, что новые технологии кардинально меняют экономическую и социальную инфраструктуры, не говоря уже о военной. Все государства сталкиваются с тем, что сегодня ни одна отрасль промышленности не может существовать без «цифры» и больших данных. Во многих сферах уже внедряется и искусственный интеллект. И государства тратят колоссальные деньги на разработку и использование всех этих новейших технологий.

Оборотной стороной этого процесса является полная зависимость от этих же технологий. Полный пакет технологической безопасности, обеспечивающий суверенитет государства, оказалось создать гораздо сложнее и дороже, чем отдельно взятые технологии. В настоящее время такие пакеты активно формируются только в двух странах – США и Китае. Из англо-саксонского мира до России уже как-то долетала фраза о том, что «они» могут отключить свет в Кремле. С переходом на новые технологии эта утопия становится реальностью. Если в стране массово используются электронные устройства, сделанные за её пределами, она становится очень уязвимой. Сегодня одной кнопкой можно сразу отключить не только тысячу транзисторов, но целую «критическую» инфраструктуру.

Стратегический вызов для России – стать третьей страной, которая может создать полный пакет технологий безопасности и объединить вокруг себя стратегических партнеров, нуждающихся в таком пакете, но не желающих быть зависимыми от США и Китая. Это Юго-Восточная Азия, Иран, Турция. Исторически Россия уже имеет опыт обладания таким пакетом безопасности. Раньше основными его компонентами были технологии ядерной энергетики и космической отрасли. Теперь таким компонентом становится кибербезопасность как новый элемент функционирования любой системы – энергетики, связи, транспорта и так далее. А с ним в нашей стране дела обстоят неоднозначно. С одной стороны, Россия входит в четверку стран, обладающих собственными поисковиками; создает высоко конкурентоспособные и хорошо продаваемые за рубежом антивирусные программы; способна контролировать интернет и свои социальные сети. Большинство стран всего этого делать не могут. С другой стороны, мы, так же, как и другие страны, во всех сферах жизни используем огромное количество устройств и программ, сделанных в США и Китае. Поэтому полный пакет безопасности нам жизненно необходим.

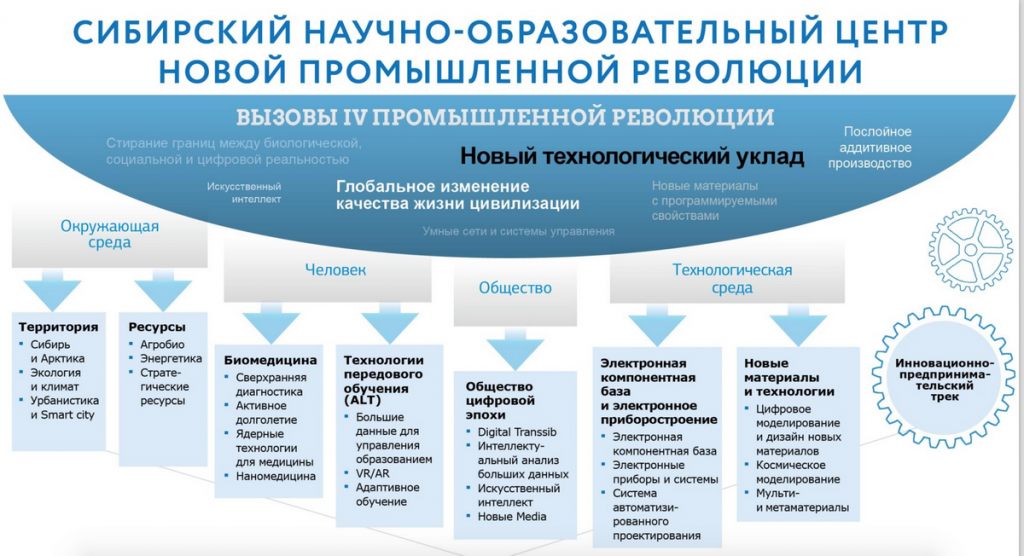

Итак, на что же нужно делать ставку региону и университету с учетом всех перечисленных глобальных и национальных контекстов? По нашему мнению, это интеграция ключевых технологических лидеров, способных сложить такой стратегический пакет. Конечно, это задача очень высокого масштаба, и не все государства способны её решить. Россия – способна. Исходя из этой логики и убеждений, мы начали проектировать НОЦ. Кто должен заняться сборкой таких «сквозных» (критических) технологий на территории региона? Конечно, научно-образовательный комплекс.

Мы уже обсудили проект такого НОЦа на экспертном совете при заместителе губернатора, поговорили с ректорами всех вузов, с директорами институтов. Никаких альтернатив, кроме идеи с лесом и дикоросами, пока не было. В этом плане было предложено сконцентрироваться вокруг возобновляемых ресурсов, то есть сделать Томскую область специализирующейся на воспроизводстве дикоросов и леса. Я думаю, что это хорошая идея, которая может стать частью развития региональной экономики. Но вряд ли это направление обеспечит стратегическую позицию Томской области на федеральной карте в период смены технологических укладов.

Мы уже обсудили проект такого НОЦа на экспертном совете при заместителе губернатора, поговорили с ректорами всех вузов, с директорами институтов. Никаких альтернатив, кроме идеи с лесом и дикоросами, пока не было. В этом плане было предложено сконцентрироваться вокруг возобновляемых ресурсов, то есть сделать Томскую область специализирующейся на воспроизводстве дикоросов и леса. Я думаю, что это хорошая идея, которая может стать частью развития региональной экономики. Но вряд ли это направление обеспечит стратегическую позицию Томской области на федеральной карте в период смены технологических укладов.

Например, в блоке «окружающая среда» приоритетами являются экология, территория и её ресурсы. В этом плане хорошие заделы существует у нашего и политехнического университета: разработки по экологии и климату, нефти и газу, партнерство с крупными компаниями. Содержанием блока «человек» являются медицинская и психологическая диагностика, активное долголетие, биомедицина, цифровые технологии обучения и многое другое. В этом блоке присутствуют и этические вопросы: биоэтика, исследования проблем общества в связи с увеличивающейся продолжительностью жизни. Надо сказать, что этические вопросы имеют место во всех четырёх направлениях, включая технологическое. Здесь их вообще больше всего. Уже очевидно, что новые технологии – это не только новые технологические риски, но и массовая безработица, вымывание среднего класса и так далее. На последних примерах хорошо видно, что четыре выше обозначенных направления НОЦа не могут существовать сами по себе. Они находятся между собой в постоянном междисциплинарном взаимодействии. В научные коллективы всех этих направлений должны входить представители разных наук.

В контексте будущего НОЦа с его акцентом на критических технологиях, способных обеспечить суверенитет государств, особую актуальность приобретает вся наша инновационно-предпринимательская линия. Почему? Потому что именно при смене технологического уклада, инноваторы и предприниматели являются конструкторами новой системы разделения труда. И тот вуз, который умеет массово выводить свои разработки на рынок, тот и начинает занимать свои ниши в новой системе разделения труда. И это для нас очень хорошая новость, так как мы уже начали работать над этим вектором, и у нас здесь много возможностей. Плохая – в том, что у нас мало средств. Нам нужно выпускать в инновационно-предпринимательскую среду не единицы или даже десятки новых технологических лидеров – очень хорошо подготовленных специалистов уровня кандидатов наук (инженеров-исследователей, инженеров с предпринимательскими компетенциями), а сотни и тысячи. Только тогда эта среда по-настоящему заработает и сделает свой вклад в разработку отечественного пакета критических технологий, обеспечивающих суверенитет. Геополитический прогноз показывает, что около трети всех стран могут заинтересоваться таким российским пакетом. И экспорт технологий в Юго-Восточную Азию автоматически приведёт к повышению спроса на подготовку национальных кадров, способных обслуживать эти технологии. И это уже задача для «большого университета». Это очень коротко о предварительном содержании НОЦа и имеющихся для него заделах.

Продолжение следует.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский