7 октября в нашем университете состоялось важное событие: выборы председателя Объединенного совета обучающихся (ОСО) ТГУ. Этот Совет включает в себя представителей разных студенческих сообществ – образовательных, творческих, спортивных, волонтерских. До сих пор лидер ОСО избирался внутри организации, но новая версия закона «Об образовании» позволила сделать эти выборы доступными для всех студентов ТГУ. Они успешно состоялись, и теперь новому председателем ОСО ТГУ – студентке 3 курса филологического факультета Анне Жуковой – предстоит представлять интересы студентов в самых различных сферах университетской жизни, включая кампусную политику. И это очень здорово, когда учащаяся молодежь становится её активным строителем. Мы очень этому рады и будем всячески способствовать укреплению такой тенденции. Но необходимо понимать, что само по себе формирование кампусной политики, отвечающей интересам всех субъектов университетской деятельности – и студентов, и преподавателей, и администраторов – процесс непростой и требует очень вдумчивого подхода.

В этом плане ситуация, сложившаяся за последние 3 года в ведущих западных вузах, показывает, что нам нельзя слепо копировать их опыт. Доминирование модели университета как «супермаркета», в котором студенты приобретают «образовательные услуги», привело к тому, что такая исключительно потребительская позиция («клиент всегда прав») стала проецироваться ими на все сферы вузовской жизни. Не встретив никакого активного сопротивления со стороны академического сообщества, она превратилась, по сути, в основной принцип современной кампусной политики в Западной Европе и особенно в США. Что еще хуже, она привела к массовой инфантилизации сознания самих студентов. Для нас это тупиковый путь.

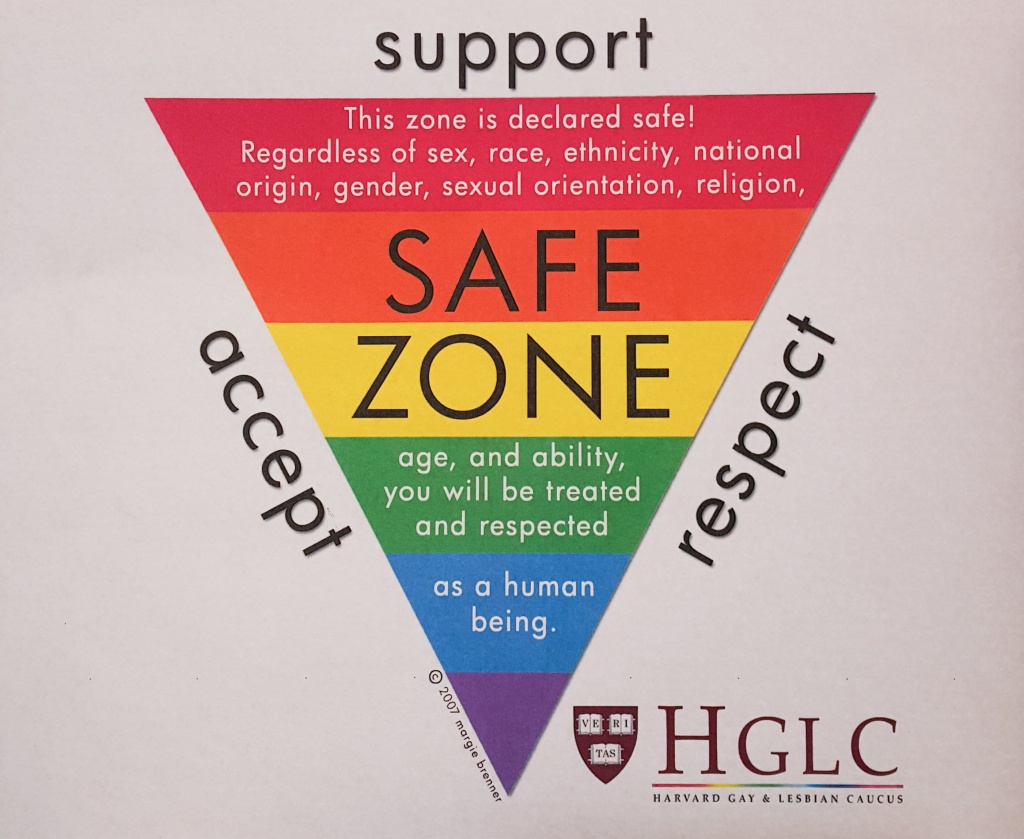

О чем конкретно идет речь? В кампусной политике большинства ведущих западных университетов на сегодняшний день произошли столь серьёзные изменения, что не заметить их просто невозможно. Под изменениями я имею в виду появление разного рода ограничений и прямых запретов, касающихся всех деловых и межличностных университетских коммуникаций. Введены они были, как и полагается, с благими намерениями: оградить мультикультурное коммуникативное вузовское пространство от каких-либо проявлений расизма, сексизма, гомофобии и вообще любой неполиткорректности. В соответствие с новой политикой кампусы должны стать «территорией абсолютной безопасности». И особенно для тех, кто еще недавно, в силу тех или иных причин, был наиболее уязвим. На первый взгляд, такие нововведения нельзя не приветствовать. Однако на практике они привели к результатам, которые мало кто мог спрогнозировать.

Особенно интересен в этом смысле опыт США, где за 60 лет в сфере образования произошли самые большие метаморфозы. Мир до сих пор помнит «подвиг Дороти Каунтс», 15-летней чернокожей девушки, рискнувшей первой воспользоваться своим правом совместного обучения с представителями белой расы. Сверстники травили и унижали её, а преподаватели и администрация делали вид, что ничего такого не происходит. Всё это имело место в штате Северная Каролина в 1957 году.

И вот ноябрь 2015-го. Юная цветная студентка кричит во весь голос на Николаса Кристакиса, профессора социологии Йельского университета, автора известной книги «Связанные одной Сетью» и руководителя колледжа Силлиман, в котором она учится: «Это ваша работа – создавать комфортную домашнюю обстановку для студентов! Вы это понимаете?!». Причина её гнева, на первый взгляд, просто смешна: профессор Николас Кристакис и его жена Эрика (профессор этого же университета) позволили себе усомниться в целесообразности слишком подробных рекомендаций администрации Йеля студентам по поводу их костюмов для Хеллоуина. В них было сказано, что хотя Йельский университет и представляет собой сообщество, ценящее свободу самовыражения, но здесь не менее ценят и инклюзивность. Поэтому нежелательно, если кто-то из студентов выразит себя на этом празднике таким образом, что оскорбит чувства людей определенной расы, национальности, сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Отсюда неуместными являются черный, желтый и красный грим, повязки из перьев, тюрбаны и так далее.

Кристакисы же, наоборот, полагали, что такие формы контроля вредны, поскольку приводят к инфантилизации сознания студентов. Самое правильное, по их мнению, не обращать внимания на подобные вещи или спокойно их обсудить, если кто-то считает их действительно оскорбительными. Такой взгляд на проблему и её решение Эрика Кристакис изложила в своем открытом письме. Дальше события стали развиваться уже совсем не смешным образом. Поднялась волна студенческого протеста. На Эрику посыпались оскорбления и угрозы в социальных сетях. Студенты стали собирать подписи за увольнение четы Кристакисов. В результате Эрике и Николасу Кристакисам пришлось по «собственному» желанию покинуть Йель.

Целый ряд подобных случаев, произошедших с 2013-го по осень 2015-го, стали поводом для написания Грегом Лукьяноффым (адвокатом и директором Фонда индивидуальных прав в области образования США) и Джонатаном Хайдтом (социальным психологом) резонансной статьи «Изнеженность американского менталитета» («The Coddling of the American Mind»). По мнению этих авторов, в колледжах и университетах Америки происходит нечто странное. Буквально на глазах они стали превращаться в «детские сады» в угоду студентам, организующим с помощью социальных сетей массовые движения за освобождение университетских кампусов от всех слов, идей, предметов и знаков, могущих оскорбить их чувства или даже просто вызвать у них ощущение психологического дискомфорта. В соответствии с новой кампусной политикой при малейшем намёке на жалобу со стороны студента в оскорблении его национальных, религиозных или каких-либо других чувств, пусть даже это его неофициальное высказывание в Твиттере, администрация каждый раз проводит длительное и тщательное расследование. Теперь чтобы высказать свое мнение о том, как стало сложно учить студентов, профессора вынуждены защищаться псевдонимами. Многие популярные американские комики перестали выступать на кампусных площадках, потому что студенты перестали понимать шутки.

В настоящее время в зарубежных академических кругах существует широкий запрет на «обвинение жертвы». Иными словами, считается неприемлемым ставить под сомнение разумность и искренность чьего-либо эмоционального состояния, особенно если оно связано с групповой идентичностью. Аргумент «я обижен», как выражение феномена виктимности (постоянной «обижаемости»), становится непобедимым козырем. Лукьянофф и Хайдт считают, что меры, принимаемые федеральным правительством в последние годы, только усиливают эту тенденцию. В частности, в 2013 г. Департаменты юстиции и образования США значительно расширили определение сексуального домогательства. Теперь в него входит и просто «нежелательное словесное поведение», в том числе и в социальных сетях. Из страха федеральных расследований университеты начали применять этот стандарт и в отношении вопросов о расе, национальности и религии. И теперь каждый человек должен полагаться только на свои собственные субъективные ощущения, чтобы решить, является ли комментарий профессора или сокурсника «нежелательным», а значит, основанием для претензии в домогательстве или словесном насилии. В качестве доказательств этого теперь принимаются не только факты, но и эмоциональные рассуждения. Трудно даже представить, как сложно стало американским преподавателям общаться со своими студентами и просто выполнять свои профессиональные обязанности.

Эдуард Галажинский,

ректор Томского государственного университета,

доктор психологических наук, профессор

Продолжение следует…