Две предыдущих сессии Международного академического совета (МАС) Томского государственного университета, созданного два года назад в соответствии с общей стратегией проекта «5-100», были посвящены в основном вопросам научно-исследовательской и публикационной политики ТГУ, а также его интернационализации. Но уже на второй сессии МАС прозвучала мысль, что при всем этом важно не забывать и об учебно-образовательном процессе. Поэтому главной целью недавно состоявшейся третьей сессии совета стало не только подведение итогов реализации обозначенных выше политик, но и характеристика текущего состояния образовательной деятельности университета и определение ее приоритетов на ближайшее будущее.

Первый день трехдневной сессии начался с презентации новой дорожной карты ТГУ на 2016–2017 годы, которую мы защищали недавно перед большим Международным советом проекта «5-100» в Москве. Затем члены МАС ТГУ погрузились в анализ публикационной активности университета; мероприятий, направленных на его продвижение в предметных мировых рейтингах; мер по формированию в вузе англоязычной среды и его позиционированию в международном информационном пространстве. В последнем случае особое внимание было уделено центру исследований «Транссибирский научный путь», изначально организованному не только с серьезными научными, но и имиджевыми задачами.

Второй день сессии целиком был отдан образованию. Совет ознакомился с политикой образовательной деятельности университета в целом; достигнутым им уровнем онлайн-образования; взаимодействием ТГУ со школами и средними специальными образовательными учреждениями для привлечения талантливых абитуриентов; программой повышения качества университетского образования; системой подготовки бакалавров и магистрантов. Не остались без внимания и вопросы подготовки кадров высшей квалификации. После этого совет еще раз вернулся к обсуждению выполнения университетом его решений за предыдущие два года. На третий день члены МАС работали в группах – готовили новые рекомендации для нас.

Основные итоги очередной сессии совета таковы: эксперты отметили, что с момента включения ТГУ в проект «5-100» произошел большой прогресс с точки зрения повышения его конкурентоспособности в отечественном и международном академических сообществах. Несомненны успехи в сфере научных публикаций – их стало не только больше, они стали и качественнее: значительная их часть публикуется в высоко авторитетных международных журналах. Университет вошел в мировой ТОП-300 по двум предметным областям «Физика и астрономия» и «Современные языки». На базе выигранных мегагрантов оформились такие центры превосходства ТГУ, как «БиоКлимЛэнд», Международный центр исследований развития человека, Центр исследований новых материалов и технологий, «Интеллектуальные технические системы», Центр превосходства фундаментальной и математической физики.

Несмотря на то, что эти структуры появились относительно недавно, ими достигнуты определенные результаты, свидетельствующие об их перспективности. В свою очередь, центры превосходства стали ядром пяти структурных академических единиц (САЕ) университета: TSSW: Сибирского института будущего, Института биомедицины, Института человека цифровой эпохи, Института «Умные материалы и технологии», Института инноваций, экономики и менеджмента. Сложились устойчивые партнерские отношения с целым рядом зарубежных университетов и исследовательских центров, крупными международными и отечественными бизнес-структурами. ТГУ стал членом нескольких международных коллабораций. Среди них – коллаборация ATLAS Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН, Швейцария). Немаловажным свидетельством успехов ТГУ является его включение в число 12 российских университетов, вошедших в Сетевой университет стран БРИКС.

Констатируя безусловные достижения ТГУ, ряд которых можно продолжить и дальше, члены Международного академического совета не забыли отметить и пока еще слабые места в деятельности университета: недостаточный уровень развития англоязычной среды в целом и, в частности, не слишком большое количество образовательных программ на английском языке. Кроме усиления работы по этим направлениям, экспертами МАС было рекомендовано более четко определять персональную ответственность за реализацию каждого из университетских проектов, а также измеримые показатели их эффективности. Если всё это имеется в виду только по умолчанию и не проговаривается, то не факт, что это реально работает. Такой внешний взгляд для нас очень полезен.

Я еще раз убедился, что нам очень повезло с составом МАС. Все вошедшие в него люди – это ведущие специалисты мирового уровня в тех или иных областях науки и образования, многие из которых хорошо знают наш университет. Они либо уже вовлечены, либо вовлекаются в различные проекты, связанные с университетом. Несмотря на то, что все члены МАС – активно действующие ученые, участвующие в больших международных проектах и коллаборациях, они нашли в своем рабочем графике целую неделю, чтобы приехать в Томск. Три полных дня они заседали на сессии совета всем составом и еще 2–3 дня работали на факультетах и знакомились с их инфраструктурами. Два года назад мы назвали их «послами» Томского государственного университета в международном академическом сообществе. И вот теперь, на ученом совете ТГУ, состоявшемся 27 апреля, были представлены конкретные результаты их «посольской» деятельности и непосредственного сотрудничества с нашим университетом.

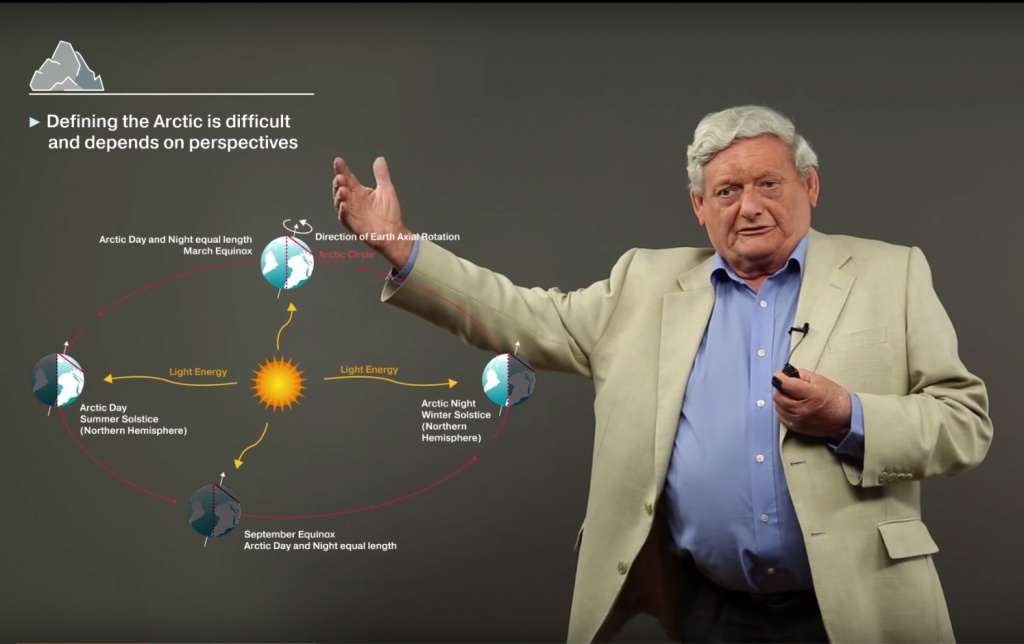

Приведу несколько примеров. Начну с нашего давнего друга Терри Каллагана – сопредседателя Международного академического совета ТГУ, заслуженного профессора-исследователя и члена Шведской королевской академии наук. Только за период существования МАС во многом именно благодаря ему был создан центр превосходства «БиоКлимЛэнд» и несколько позже – «TSSW: Сибирский институт будущего». Терри Каллаган разработал для ТГУ массовый открытый онлайн-курс (МООК), посвященный исследованию изменяющейся Арктики, и способствовал включению всех трех исследовательских станций ТГУ (Кайбасово, Ханымей и Актру) в проект INTERACT–2. Это обновленная международная сеть наземных исследований и мониторинга в Арктике, созданная в 2010 году на средства Евросоюза на основе существовавшего объединения скандинавских станций SCANNET. Цель проекта INTERACT – создание потенциала для выявления, анализа, прогнозирования и оперативного реагирования на различные изменения в окружающей среде и землепользовании в Арктике. В рамках этого проекта ученые ТГУ получают свободный доступ к оборудованию и данным, финансирование своих командировок на станции. Профессор Каллаган способствует привлечению в ТГУ своих коллег – известных в мире географов, исследователей природных зон и климатических процессов.

Игорь Анатольевич Абрикосов – доктор физико-математических наук, профессор. Это не только наша связь со шведским университетом Линчёпинга, где он заведует отделом теории и моделирования Института физики, химии и биологии, но и с НИТУ МИСиС, где он руководит междисциплинарной лабораторией моделирования и разработки новых материалов. Данная лаборатория является ядром междисциплинарного кластера лабораторий (МКЛ), созданного для развития и продвижения методов современной физики твердого тела и материаловедения. Эти методы основаны на использовании мощных суперкомпьютеров для теоретического предсказания свойств и поиска новых материалов, их ускоренной разработки и внедрения. Со стороны ТГУ в кластер входит междисциплинарная лаборатория компьютерного моделирования и анализа конденсированных сред (ЛАКОМАС), созданная в 2014 году. Лаборатории МИСиС и ТГУ успешно дополняют друг друга, проводя исследования в разных размерных шкалах. В одном случае это происходит в основном на микроуровне, с упором на моделирование; в другом – на макроуровне, с использованием экспериментальных исследований. Важным фактором для сотрудничества в рамках кластера является наличие в ТГУ и МИСиС суперкомпьютеров. Изобретение инновационных материалов с заданными свойствами, требующее серьезных вычислительных мощностей, – одно из самых актуальных направлений современного материаловедения. Недавно стало известно, что Игорь Анатольевич приглашен в редколлегию нового журнала «Computational materials», который скоро будет выпускать Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG), издающая, среди прочего, журнал «Nature». Профессор Абрикосов надеется, что уже в одном из первых номеров нового журнала появится статья, написанная совместно с коллегами из Томского государственного университета.

Дмитрий Анатольевич Функ – доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН. Является руководителем мегагранта по социальной антропологии «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности», выигранного ТГУ в 2013 году. За это время им создана лаборатория, ставшая известной не только в России, но и за рубежом. При его непосредственном содействии в ТГУ появился журнал «Сибирские исторические исследования», успевший войти в базу данных Scopus. Это уже другое измерение исследовательских компетенций, в котором теперь работают и наши ученые. Если и дальше направление в ТГУ, курируемое профессором Функом, будет развиваться такими же темпами, то в области социальной антропологии, где конкуренция в мире не такая высокая, как, например, в физике, мы имеем большие шансы в течение четырех лет выйти в ТОП-100 в мире.

Юлия Владимировна Ковас – профессор факультета психологии Голдсмитс колледжа Университета Лондона (Великобритания), приглашенный научный сотрудник SGDP центра Королевского колледжа Университета Лондона (по согласованию), руководитель одного из пяти мегагрантов ТГУ, содиректор Международного центра исследований развития человека ТГУ. Работа этого центра объединяет ученых из разных областей, ведущих исследования языка, детского развития, когнитивных способностей человека и так далее. Самый крупный проект – создание Российского школьного близнецового регистра, который тесно сотрудничает с международным проектом «Исследование раннего развития близнецов» (Twins Early Development Study). Профессор Ковас работает в нашем университете чуть больше 5 лет. Однако за это время из одной лаборатории, открытой с её помощью, вырос центр превосходства с несколькими лабораториями. С осени 2016 года на базе этого центра открывается новая магистерская программа на английском языке «Развитие человека: генетика, нейронаука и психология» (Human Development: Genetics, Neuroscience and Psyhology). Ее цель – подготовка уникальных для России ученых, востребованных специалистов в сфере когнитивных и нейротехнологий, научной коммуникации, разработки и оценки развивающих программ. Среди партнеров программы – Голдсмитс, Университет Лондона и Университет Сассекса (Великобритания), Университет Лаваля (Канада) и другие зарубежные научно-исследовательские и образовательные учреждения.

Здесь приведено только несколько примеров того, как члены Международного академического совета ТГУ помогают нашему университету выйти на лидерские позиции. Сейчас очень подходящий момент для поиска новых партнеров – ведущих ученых, способных стать руководителями больших научных проектов в рамках постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 года № 220. Очередной, пятый, конкурс уже объявлен: соответствующие заявки принимаются до 31 мая 2016 года. Обращаюсь ко всем, читающим эти строки: если вы знаете таких исследователей, приглашайте их к сотрудничеству! Когда мы привлекаем таких людей, как Терри Каллаган, Игорь Абрикосов, Дмитрий Функ и Юлия Ковас, то в кратчайшие сроки – 2–5 лет – достигаем результатов, на которые при других условиях ушло бы в 3–4 раза больше времени. Иными словами, появляется новый член совета – сильный ученый, и вскоре возникает новая история успеха ТГУ. Мы гордимся своими партнерами – «послами» нашего университета в международном академическом сообществе!

Эдуард Галажинский,

ректор Томского государственного университета,

доктор психологических наук, профессор

Фото: пресс-служба ТГУ