В нашей рубрике к 80-летию Победы – биографии сразу двух сотрудников университета. Это супруги Геннадий Федорович Митрофанов и Агнесса Андреевна Ачатова. Оба фронтовики, оба получили в боях тяжелые ранения, оба после Великой Отечественной войны нашли в себе силы получить высшее образование, а затем и работать в альма-матер. На историко-филологическом факультете Томского государственного университета, где Геннадий Федорович и Агнесса Андреевна стали доцентами, их называли особенной и самой красивой парой.

Геннадий Федорович Митрофанов родился в 1921 году в селе Парфеново Боровской волости Барнаульского уезда Томской губернии (ныне – Топчихинский район Алтайского края). Рос он в крестьянской семье. Через год после рождения переехал с родителями в город Алейск Алтайского края. Там в 1939-м окончил среднюю школу. В 1940-1942 годах работал преподавателем немецкого языка для пятых-седьмых классов в Алейской неполной средней школе № 3. А между тем еще с детства он мечтал стать цирковым актером.

Из воспоминаний коллеги и подруги Г.Ф. Митрофанова и А.А. Ачатовой, поэта и прозаика, члена Союза российских писателей, доктора филологических наук, профессора ТГУ Галины Ивановны Климовской («Университет - моя Судьба», Томск, 2011 г.):

«Мечта уже вызревала в реальные планы: написал заявление в цирковое училище, получил положительный ответ. Стройный, сильный, красивый, как Сергей Есенин, он мог бы стать прекрасным воздушным акробатом. Но война внесла суровую коррективу в эти планы тысяч наших мальчиков двадцатых годов рождения».

В 1942–43 годах Геннадий Федорович служил в РККА. Воевал снайпером, командиром отделения в составе 288-го запасного стрелкового полка 23-й запасной стрелковой дивизии, 74-й стрелковой бригады на Центральном и Дальневосточном фронтах в звании младшего сержанта. Участвовал в боях за город Белый. В ноябре 1942 года был тяжело ранен осколком в челюсть и правую руку. Ее пришлось ампутировать по локоть.

После демобилизации до июня 1944 года продолжал работу в школе. Затем, в 1944-1949-х обучался на историко-филологическом факультете ТГУ по специальности «Русский язык и литература». Окончил университет с присвоением классификации научного сотрудника с правом преподавания в высшей и средней школе.

В 1949-1950 годах Геннадий Федорович работал методистом кабинета русского языка и литературы Томского областного института усовершенствования учителей. В 1951–1953-х был аспирантом кафедры русского языка ТГУ, в 1953-1955 годах – ассистентом той же кафедры. В 1954-м защитил диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук «Внелитературно-разговорная лексика повести А.М. Горького “Фома Гордеев”» и в 1955 году зачислен старшим преподавателем. С 1957 года до ухода из жизни в 1984-м сначала исполнял обязанности доцента, затем стал доцентом кафедры общего языкознания и классической филологии. Читал курсы «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Старославянский язык», специальные курсы по стилистике и истории языкознания. Автор более 20 научных работ.

Также работал в должностях председателя профсоюзного комитета филологического факультета, секретаря Большого ученого совета ТГУ, прикрепленного к студенческой группе.

Из воспоминаний коллеги и подруги Г.Ф. Митрофанова и А.А. Ачатовой, поэта и прозаика, члена Союза российских писателей, доктора филологических наук, профессора ТГУ Галины Ивановны Климовской («Университет - моя Судьба», Томск, 2011 г.):

«Геннадий Федорович Митрофанов не дожил до 40-летия Победы всего один год. Коварная болезнь подкралась незаметно и вырвала его из наших рядов внезапно, на полуслове».

Похоронен в Томске на кладбище Бактин.

Награды Г.Ф. Митрофанова: орден Красной Звезды (1947); медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965), «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1954 гг.» (1976); «50 лет Вооруженных сил СССР» (1969), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со Дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Из воспоминаний Галины Ивановны Климовской («Университет - моя Судьба», Томск, 2011 г.):

Из воспоминаний Галины Ивановны Климовской («Университет - моя Судьба», Томск, 2011 г.):

«Наш факультет стал для него домом, судьбой. На факультете живет прекрасная легенда о том, как Геннадий Федорович, тогда еще молодой снайпер, и его жена Агнесса Андреевна Ачатова, доцент кафедры советской литературы, во время войны - молоденькая санинструктор, воевали в двух частях, шедших с боями на соединение под городом Белым. Там, на фронте, они не встретились – оба были ранены до того, как только кольцо окружения сомкнулось. Встретились па нашем факультете. Это была самая красивая на нашем факультете и особенная – фронтовая! – пара».

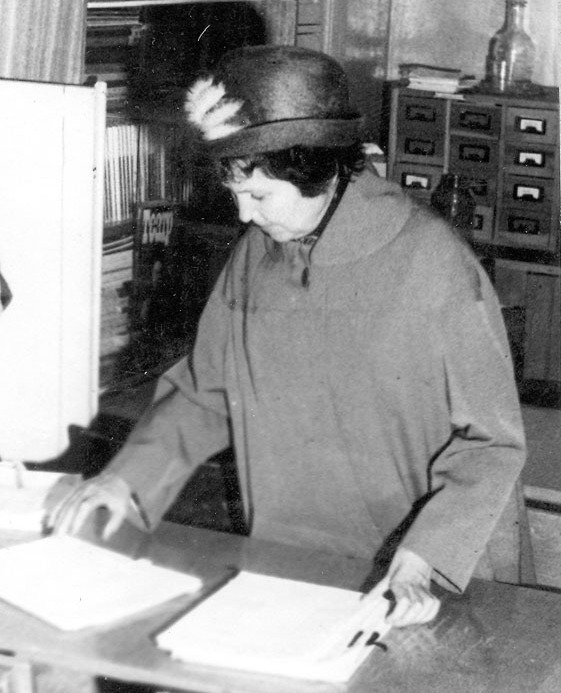

Агнесса Андреевна Ачатова родилась в 1922 году в селе Новокарасук Крутинской укрепленной волости Тюкалинского уезда Омской губернии. Из крестьян. В 1940 году окончила Колпашевское педагогическое училище. С 1940-го по 1942-й работала преподавателем истории в Молчановской средней школе Нарымского округа Новосибирской области.

В июле 1942 года Агнесса Ачатова добровольно вступила в ряды Красной Армии и Кагановичским РВК Новосибирской области была отправлена на фронт. Воевала санинструктором санроты в составе 469-го Сталинского стрелкового полка добровольцев-сибиряков 150-й Сибирской добровольческой дивизии. В марте 1943 года получила тяжелое ранение под деревней Плетень Калининской области. До августа 1944-го находилась на лечении в госпиталях в Калинине, Иванове, Ташкенте, Томске и других. Это помогло встать на ноги, но инвалидность осталась на всю жизнь.

Из воспоминаний Агнессы Андреевны Ачатовой:

«Первый день моего боевого крещения слился для меня в какой-то общий и маловероятный хаос грохота снарядов и мин, свиста пуль, криков «Ура» и стонов раненых, моих бедных товарищей, с которыми только вчера, накануне наступления мы как-то особенно задушевно и тихо пели «Бьется в тесной печурке огонь […]» В моей памяти уже стерлись многие детали и эпизоды этого первого дня боев с фашистскими захватчиками. Словно в каком-то отупении перевязывала и перевязывала я раненых, а тех, кто не мог самостоятельно уйти с поля боя, оттаскивала на плащпалатке в воронки от снарядов, откуда их должны были выносить уже санитары специальной роты».

Из наградного листа А.А. Ачатовой:

«В бою за высоту 172-ю под гор. Великие Луки 17 и 18 января 1943 года тов. Ачатова вынесла с июля боя с их вооружением и оказала первую помощь 80 человек бойцов и командиров.

За проявленное мужество и отвагу достойна правительственной награды орден Красного Знамени».

В 1944 году Агнесса Андреевна поступила на историко-филологический ТГУ, который окончила в 1949-м. После этого работала заведующей отделом вузов, школ и культуры областной газеты «Красное Знамя». В 1951-1954 годах – аспирант кафедры русской литературы ИФФ ТГУ. С 1954 года – ассистент этой кафедры (с 10 декабря 1957 года – кафедра советской литературы), с 1960 года – старший преподаватель, с 1964 по 1988-й – доцент кафедры. С сентября 1971 года по февраль 1972-го и в феврале 1973-го исполняла обязанности заведующего кафедрой советской литературы ИФФ ТГУ.

В 1944 году Агнесса Андреевна поступила на историко-филологический ТГУ, который окончила в 1949-м. После этого работала заведующей отделом вузов, школ и культуры областной газеты «Красное Знамя». В 1951-1954 годах – аспирант кафедры русской литературы ИФФ ТГУ. С 1954 года – ассистент этой кафедры (с 10 декабря 1957 года – кафедра советской литературы), с 1960 года – старший преподаватель, с 1964 по 1988-й – доцент кафедры. С сентября 1971 года по февраль 1972-го и в феврале 1973-го исполняла обязанности заведующего кафедрой советской литературы ИФФ ТГУ.

В 1954 году в совете ТГУ Агнесса Андреевна Ачатова защитила диссертацию «Вопросы мастерства и стиля в романе М. Бубенного «Белая береза» на соискание ученой степени кандидата филологических наук. В 1964 году ей было присвоено ученое звание доцента по кафедре советской литературы. Агнесса Андреевна – автор более 30 научных работ.

Также вела активную общественно-политическую и военно-патриотическую работу. Член ВКП(б) с 1946 года. Являлась парторгом кафедры советской литературы, членом партбюро ИФФ ТГУ, членом парткома ТГУ, членом совета ветеранов Великой Отечественной войны ТГУ и города, редактором газеты ИФФ ТГУ. Руководила народным университетом литературы и искусства. Была членом специализированного совета по защите кандидатских диссертаций.

Агнесса Андреевна Ачатова скончалась в 1989 году, похоронена в Томске на кладбище Бактин.

Награды А.А. Ачатовой: орден «Красное знамя» (1943), Отечественной войны I степени (1985), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), юбилейные.

Биографии подготовили Сергей Некрылов и Сергей Шадрин

Рассказ о судьбах Г.Ф. Митрофанова и А.А. Ачатовой – часть книги об участниках Великой Отечественной войны, работавших в Томском государственном университете после 1945 года. Издание к 80-летию Победы подготовил коллектив лаборатории «Сибирь: исторические традиции и современность» и кафедры российской истории факультета исторических и политических наук ТГУ (заведующий Сергей Некрылов) в сотрудничестве с заслуженным ветераном труда ТГУ Людмилой Берцун. В книге представлено 630 биографий преподавателей, научных сотрудников, рабочих и служащих университета.

Справка: В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сайте Томского государственного университета открыта рубрика, посвященная подвигу студентов и преподавателей ТГУ. В ней публикуются архивные материалы – воспоминания участников сражений, письма с фронта, истории о тех, кто работал в тылу ради Победы.

Узнать больше о Томском государственном университете в годы Великой Отечественной войны можно на сайте университета

Использованы фото с сайта ФилФ ТГУ